4 擦文文化

縄文時代の生活を受け継いできた続縄文文化も、やがて本州の古墳文化の影響を受け、北海道独自の擦文文化(約1200~800年前)と称する生活に変わってきます。

大・中河川の河口部に大規模集落をもち、生業面では、海岸や川で魚を捕る漁労を主体に、狩猟、植物採取やヒエ・アワ・ソバ・オオムギ・キビなど小規模の耕作も行っていたことが知られています。

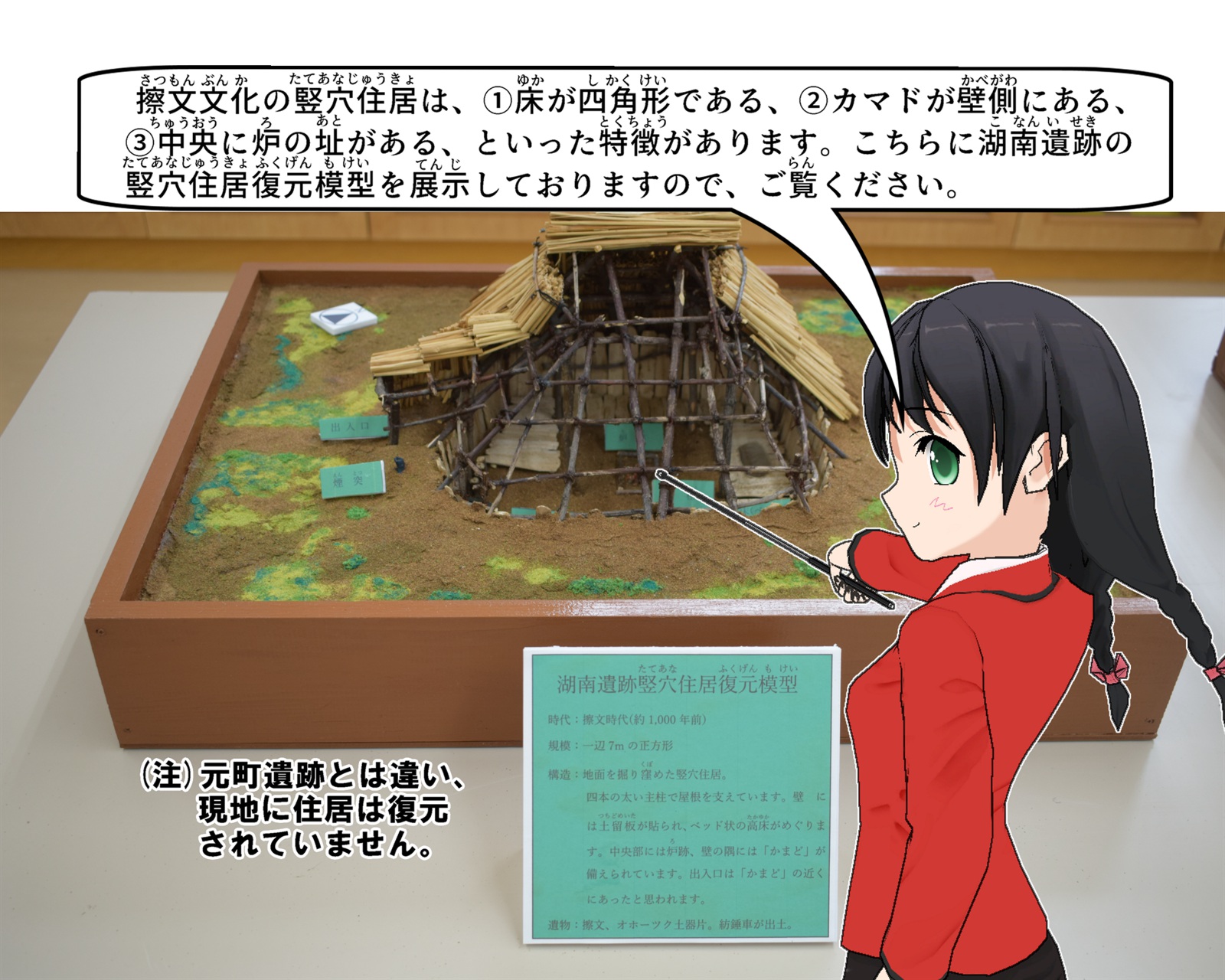

住居は地面を掘りくぼめた竪穴住居です。平面形は四角形が多く壁の一面にカマドが造り付けられ、中央付近に炉址(ろあと)が多くみられます(図・展示模型)。

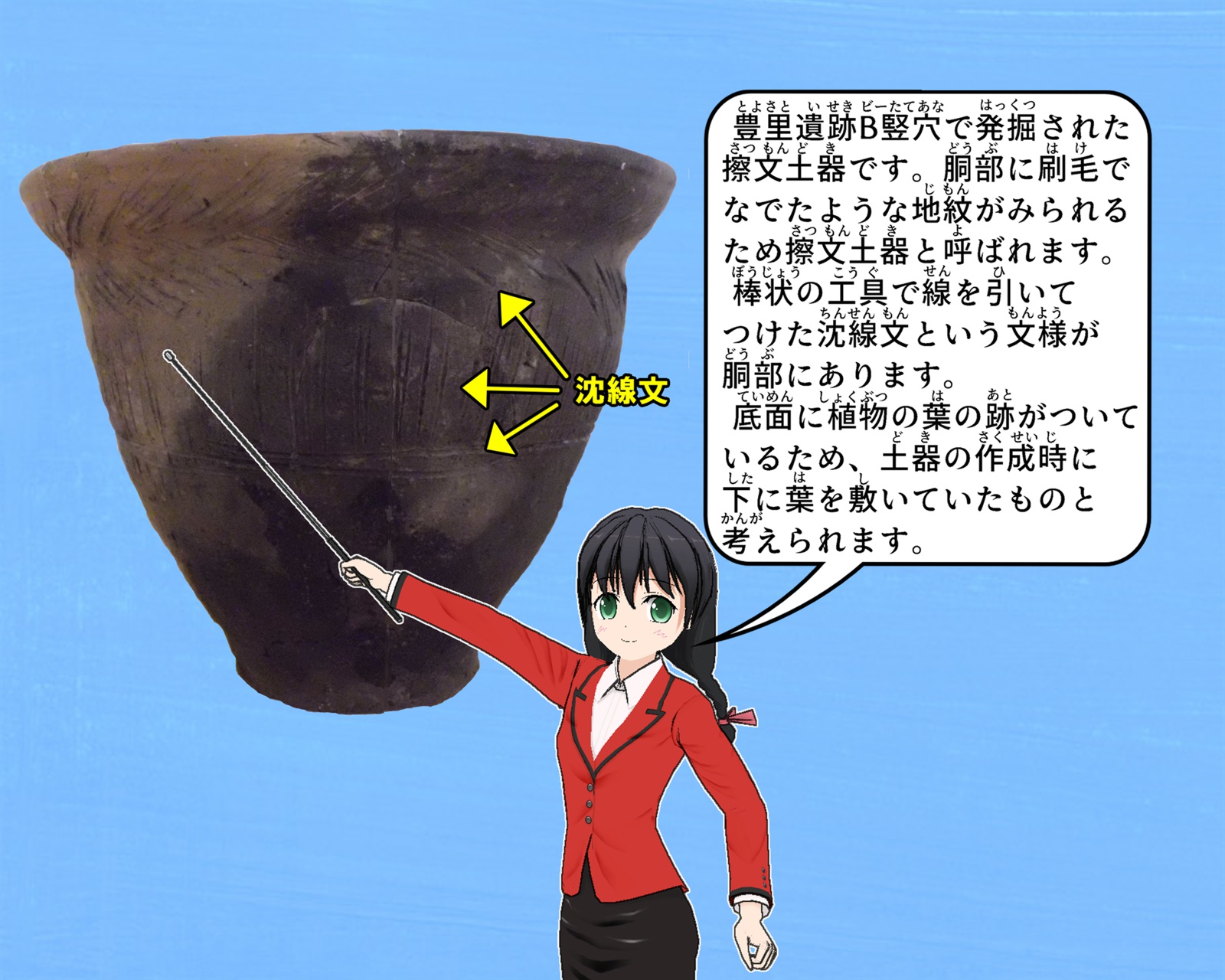

土器は縄文がみられず、胴部にハケでなで付けられた地文がみられるものが多いことから擦文土器と名付けられています。文様は横の沈線、刻線文に縦の直線が重なり、その後は縦、横、斜めに三角形・鋸歯(きょし=のこぎりの歯)形・杉葉形・菱形などに組み合わされるなど数段の文様帯もみられます。杯(つき)形土器は、高杯(たかつき)形へと移り、最後には姿を消します。また、紡錘車(ぼうすいしゃ)と呼ばれる糸を紡ぐ道具が出土することから、機織で布を織っていたことがわかります。

本州方面から刀子(とうす=小刀の一種)・斧・鎌・鋤(すき)などの鉄器も手に入れていました。石器はほとんど使われなくなったようです。

道内の遺跡から鉄に関連する「ふいご(=炉の中に風を送り込む装置)」の羽口(はぐち=ふいごから炉の中に風を送り込む管)が出土していますので、鉄の製品を二次的に加工する人がいたことも知ることができます。

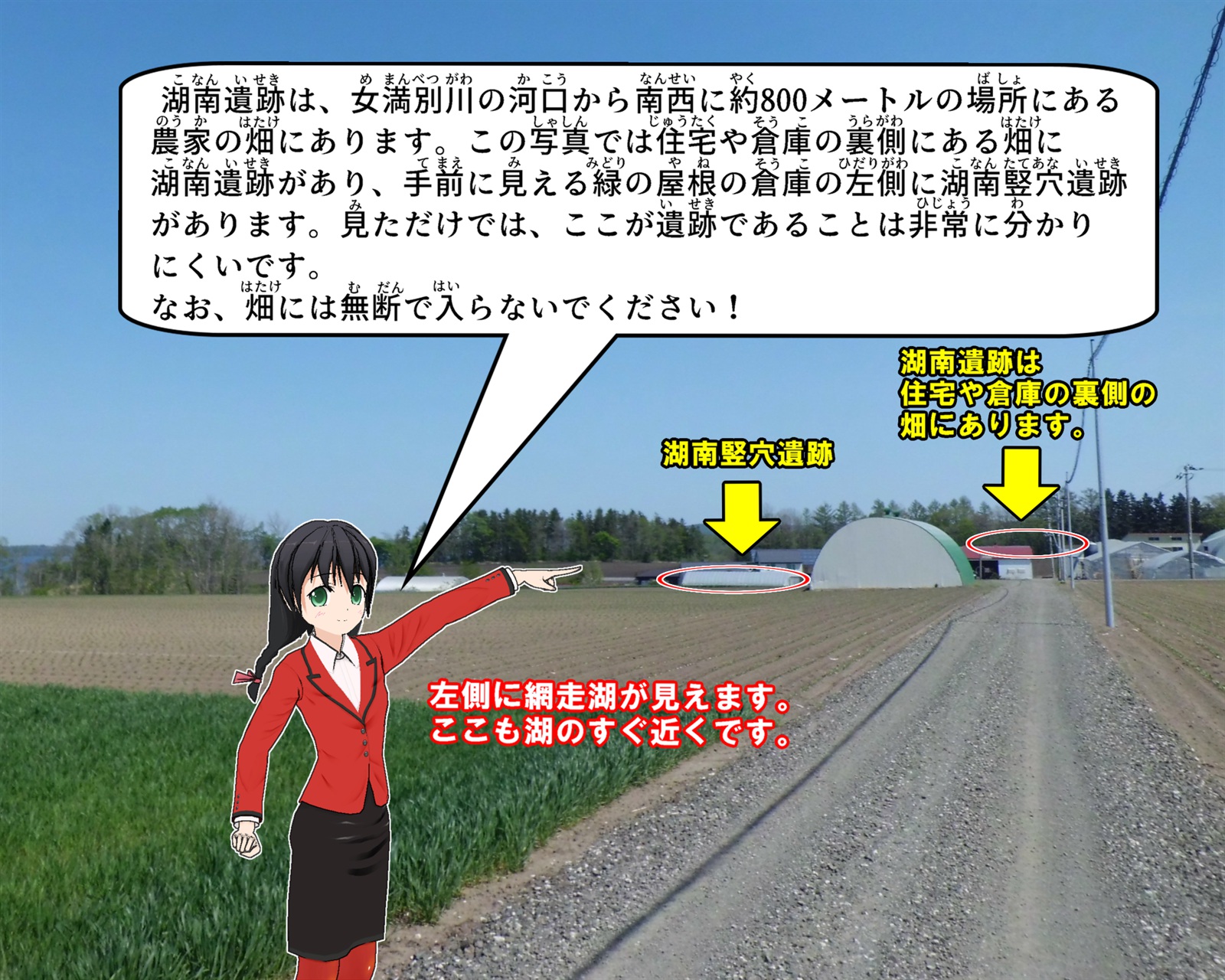

大空町では網走湖岸に多くの遺跡がみられ、湖南遺跡で住居が発掘されています。

湖南遺跡発掘履歴

所在

大空町女満別266番地他(遺跡登載番号I-05-25)

立地

網走湖の東側、標高約25メートルの丘陵上にあります。表採資料では縄文前期・中期、続縄文、擦文時代の土器が確認されています。複数の時代にわたる遺跡と考えられます。

調査歴

昭和32年(1957年)に北海道大学と女満別町郷土保勝会により竪穴住居跡1軒が調査されています。

その後、道路の改良工事に伴う発掘調査が米村哲英氏により実施されました。

調査概要

周辺には竪穴住居跡が点在しており、その一つが調査されたものです。この住居跡は擦文時代約1,000年前。一辺7メートルの方形で、西壁にカマド、中央部に炉をもつこの時代の特徴的なものです。土器、高杯、紡錘車などが出土しています。これを基に推定したのが復元住居模型です。

湖南遺跡の場所

湖南竪穴遺跡の場所

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号

電話番号:0152-74-2111

ファックス:0152-74-2191

メールでのお問い合わせ

更新日:2023年03月31日