駒踊り

駒踊りは、春に放牧した馬を秋に取り押さえるさまを踊りにしたもので、南部地方(現在の青森県南部から岩手県北部)に起源をもちます。

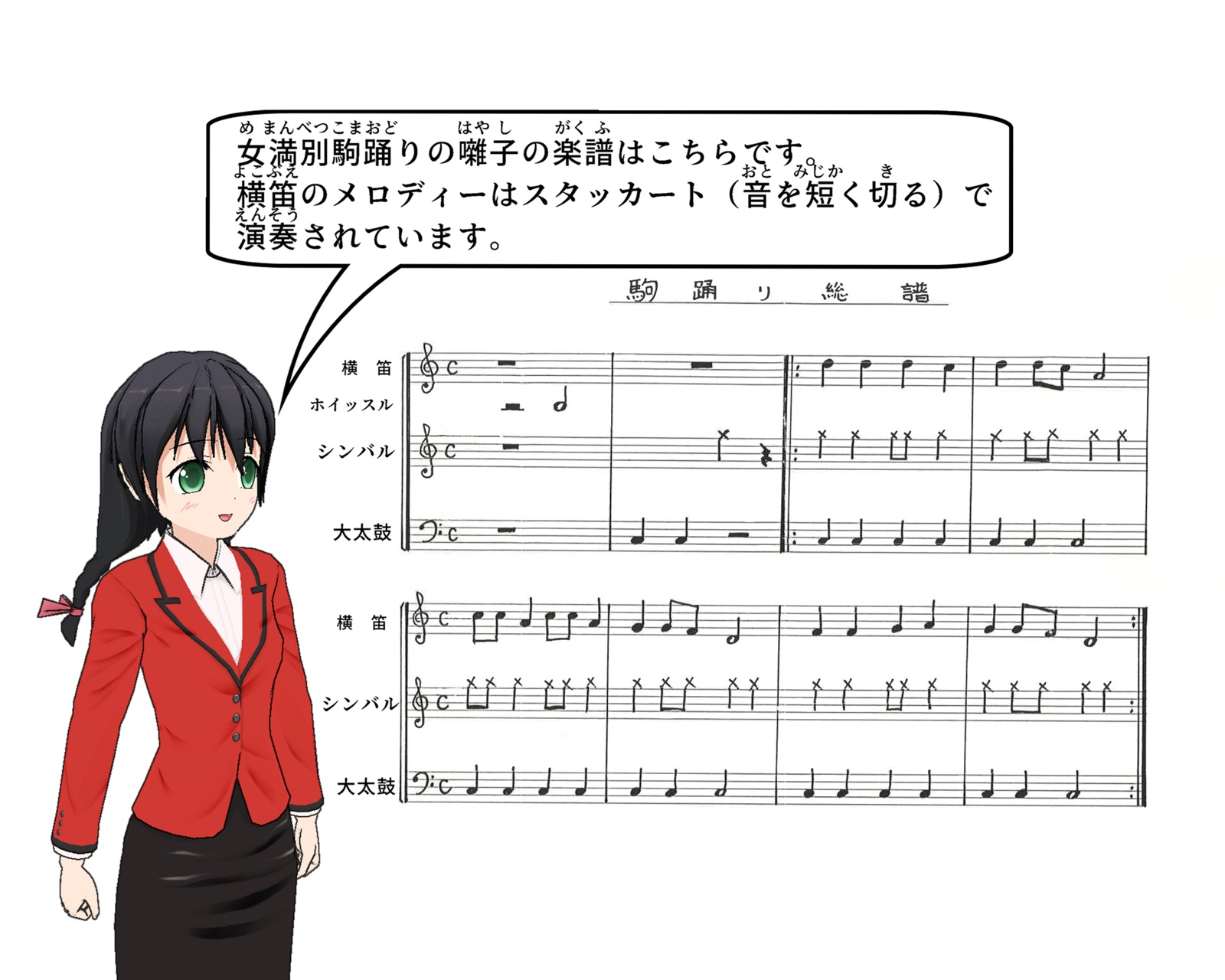

腰の前後に馬の作り物をつけ、菅笠をかぶり、笛と太鼓の囃子に合わせて前後座右に跳ね回る動作を繰り返して踊ります。

北海道では南部地方からの入植者が伝えた駒踊りが各地で踊られており、大空町では女満別駒踊りと東藻琴大進南部駒踊りの2種類が伝承されています。

女満別駒踊り

昭和12年(1937年)頃に当時の津別小学校長である力石幸八氏が南部駒踊りを津別に移植したと言われており、それ以来、駒踊りは津別神社の秋の例祭を彩っていました。

この駒踊りを分派したのが、女満別駒踊りです。昭和42年(1967年)以降、毎年9月に実施される女満別神社祭の神輿行列とともに小中学生による駒と囃子が町内を練り歩き、祭を盛り上げています。

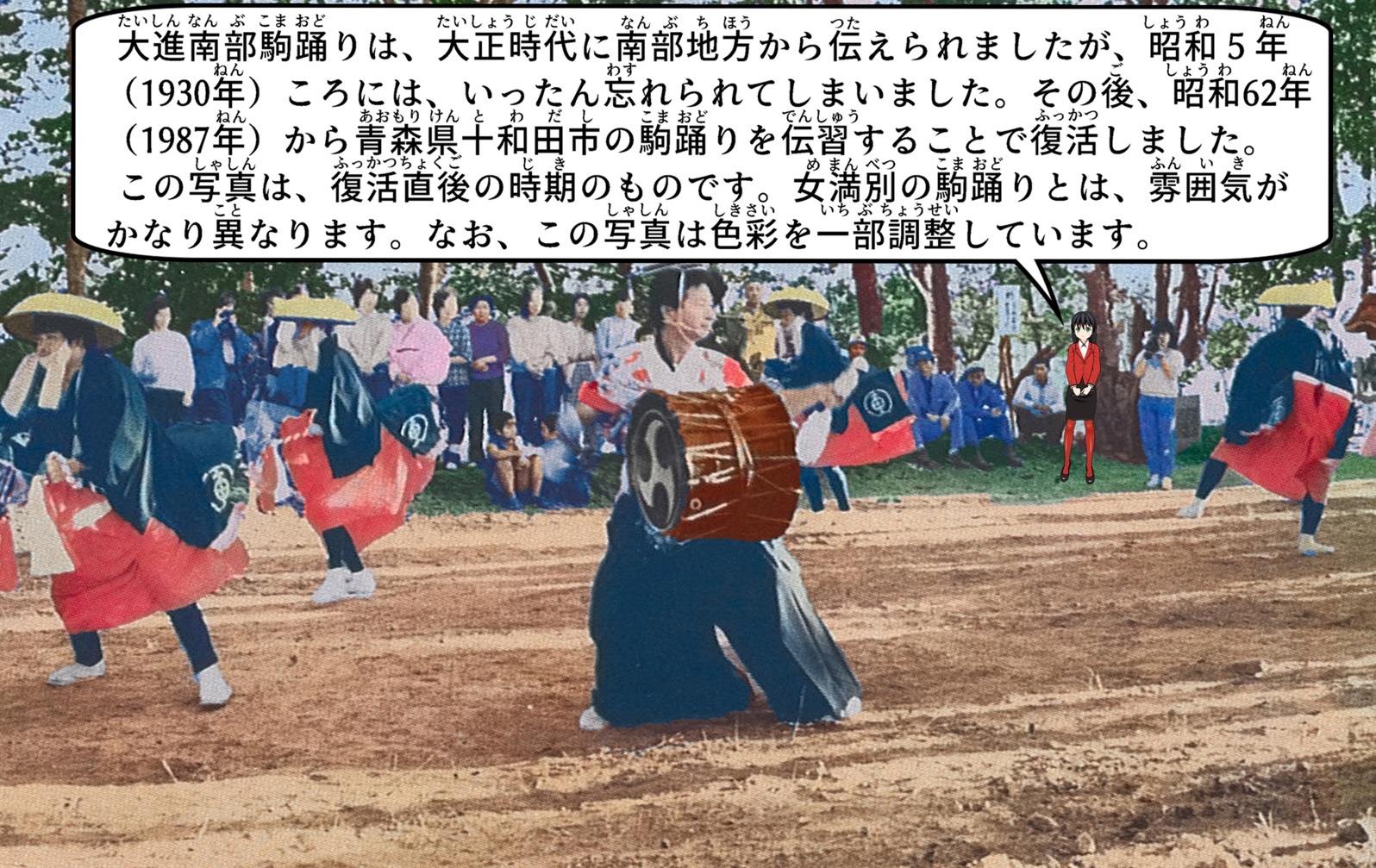

東藻琴大進南部駒踊り

東藻琴大進地区で踊られている大進南部駒踊りは、大正期に青森県からの入植者によって伝えられたものです。女満別駒踊りと同じく南部駒踊りに起源をもちますが、女満別駒踊りと直接の接点はありません。

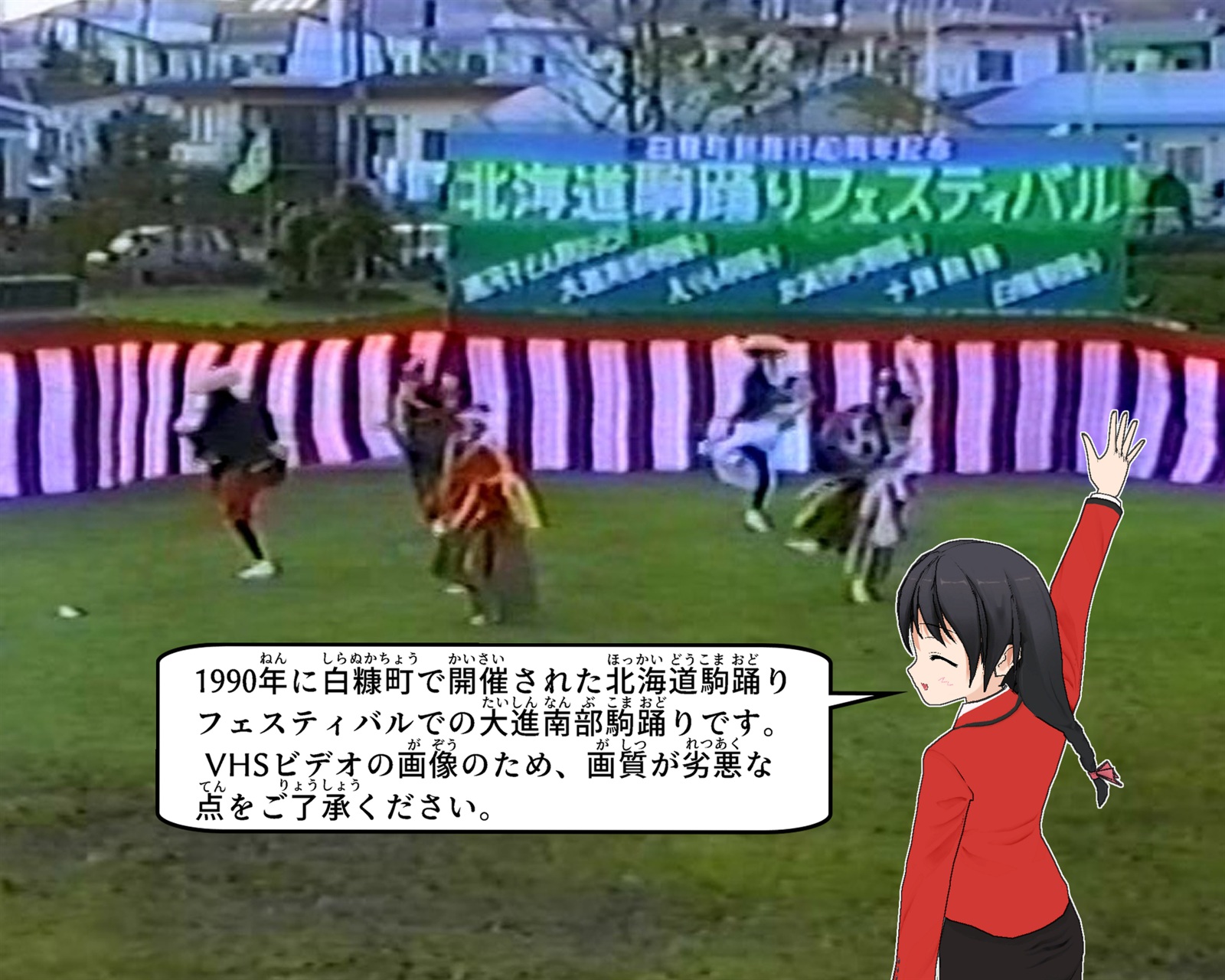

昭和5年(1940年)頃にはいったん忘れられてしまいましたが、昭和62年(1987年)に「第1回北海道むらこん」が東藻琴で開催されるのを機に、青森県十和田市の駒踊りを伝習することで復活しました。

現在、定期的に踊られているわけではありませんが、地域の伝統技能として継承されています。平成22年(2010年)には、当時の劇団町民舞台東藻琴が上演した演劇「薄荷物語~軌道が走っていた頃~」の中で披露されています。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号

電話番号:0152-74-2111

ファックス:0152-74-2191

メールでのお問い合わせ

更新日:2023年12月05日