音を聴く道具

昔は、どのような機械で音楽などを聴いていたのでしょうか?

ここでは、そんな昔の音を聴く道具をご紹介します。

SPレコード

まめちしき

- SPはStandard Play(標準再生)の略です。LPはLong Play(長時間再生)の略です。これ以外にEP(45回転/分)があり、これはExtended Play(延長再生)の略です。もともとSPという呼称は無く、LPやEPが登場してから、それらと区別するためにSPと呼ばれるようになりました。ただし、SPは主に日本で用いられる呼び方で、英語では78 rpm record(分速78回転レコード)と呼ばれることが多いです。

- SPの大きさは10インチ(約25センチ)のものや12インチ(約30センチ)のものなど、さまざまな大きさのものがあります。歌謡曲などには10インチのものが使われている場合が多いので、現存しているSPも10インチのものが多いです。

- LPやEPは塩化ビニール製のため割れにくいですが、SPはシェラック化合物製のため、落とすと簡単に割れてしまいます。大空町で保管しているSPにも、割れているものが多数あります。

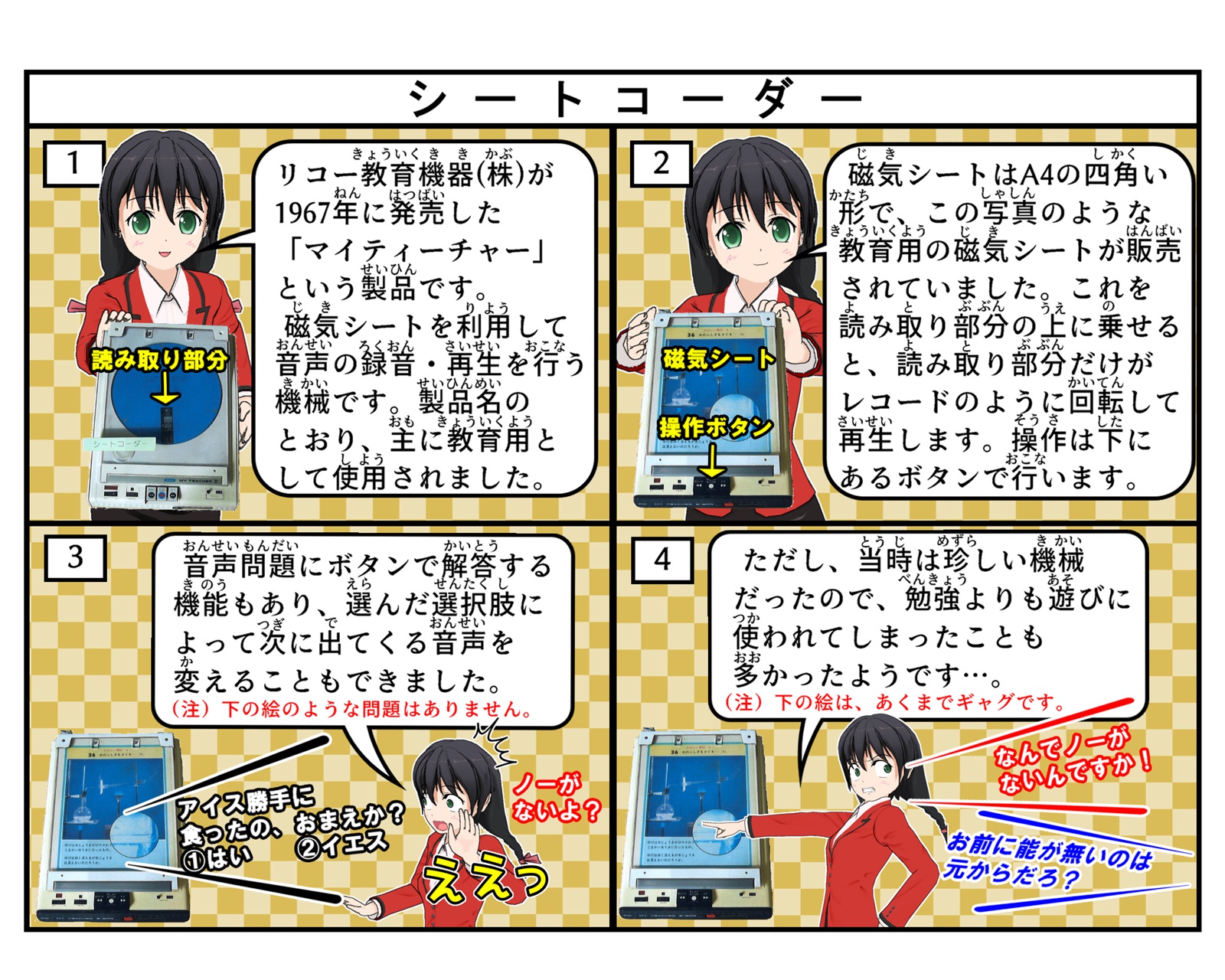

シートコーダー

まめちしき

- 大空町の郷土資料台帳の登録名は「シートコーダー」となっているため、ここではこの名称を用いました。しかし、この呼称が実際に使用されていたのかどうかは確認できません。

- 4分程度の音声しか収録できず、当時の価格で63,000円(現在に換算すると25万円以上)と高価だったこともあり、あまり普及しませんでした。のちにカセットテープが普及したことで、ほぼ役目を終えました。しかし、大空町には2台も郷土資料として登録があるので、実は意外と普及していたのかもしれません。

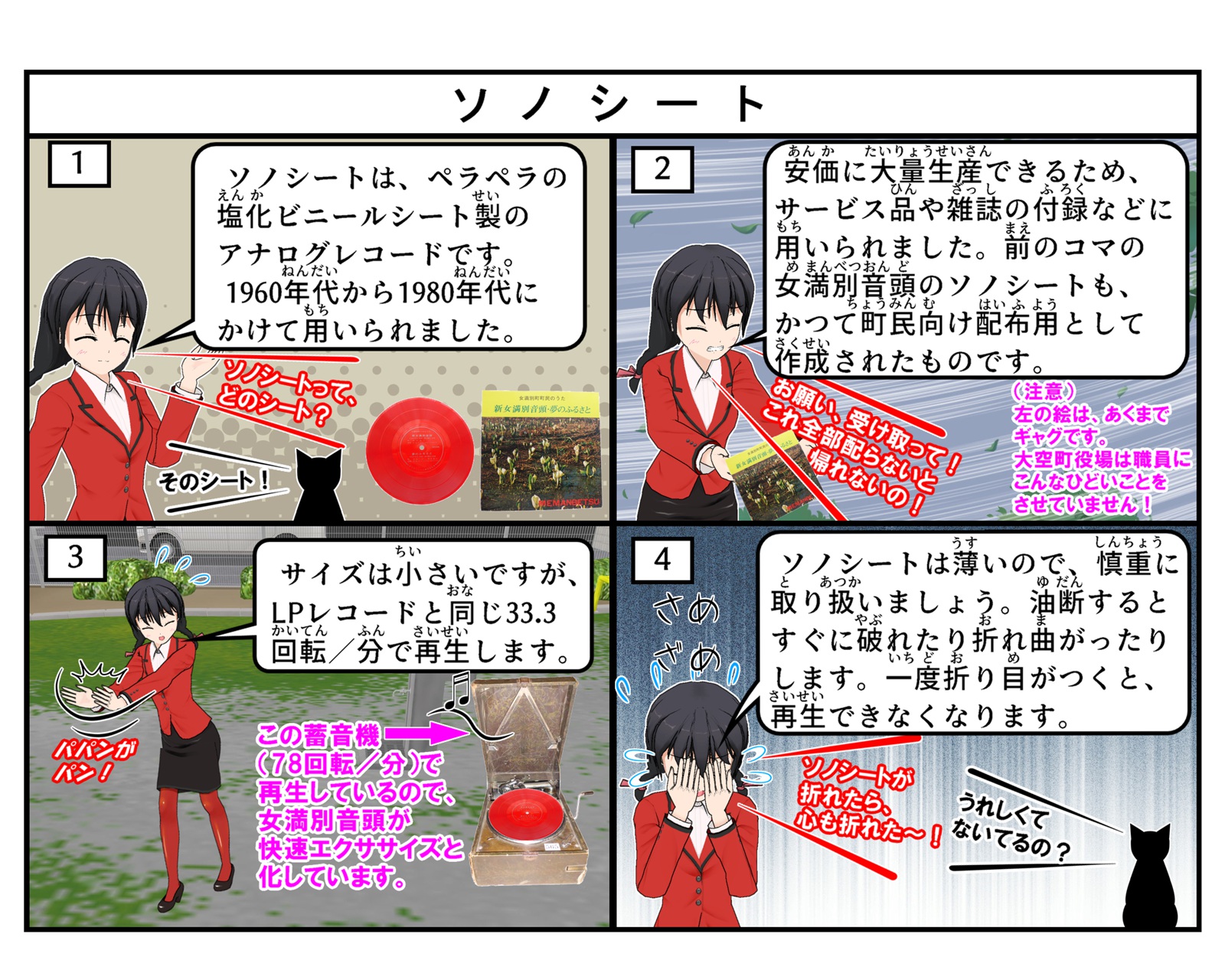

ソノシート

まめちしき

- 「ソノシート」は株式会社朝日ソノラマの商標名です。しかし、同社の製品以外も含めたこの種のレコード全般を総称して「ソノシート」と呼ばれることが多いため、ここではこの名称を使用しました。

- この写真のソノシートは大空町の郷土資料台帳に登録されているものではなく、過去の在庫品として大空町に残されていたものです。

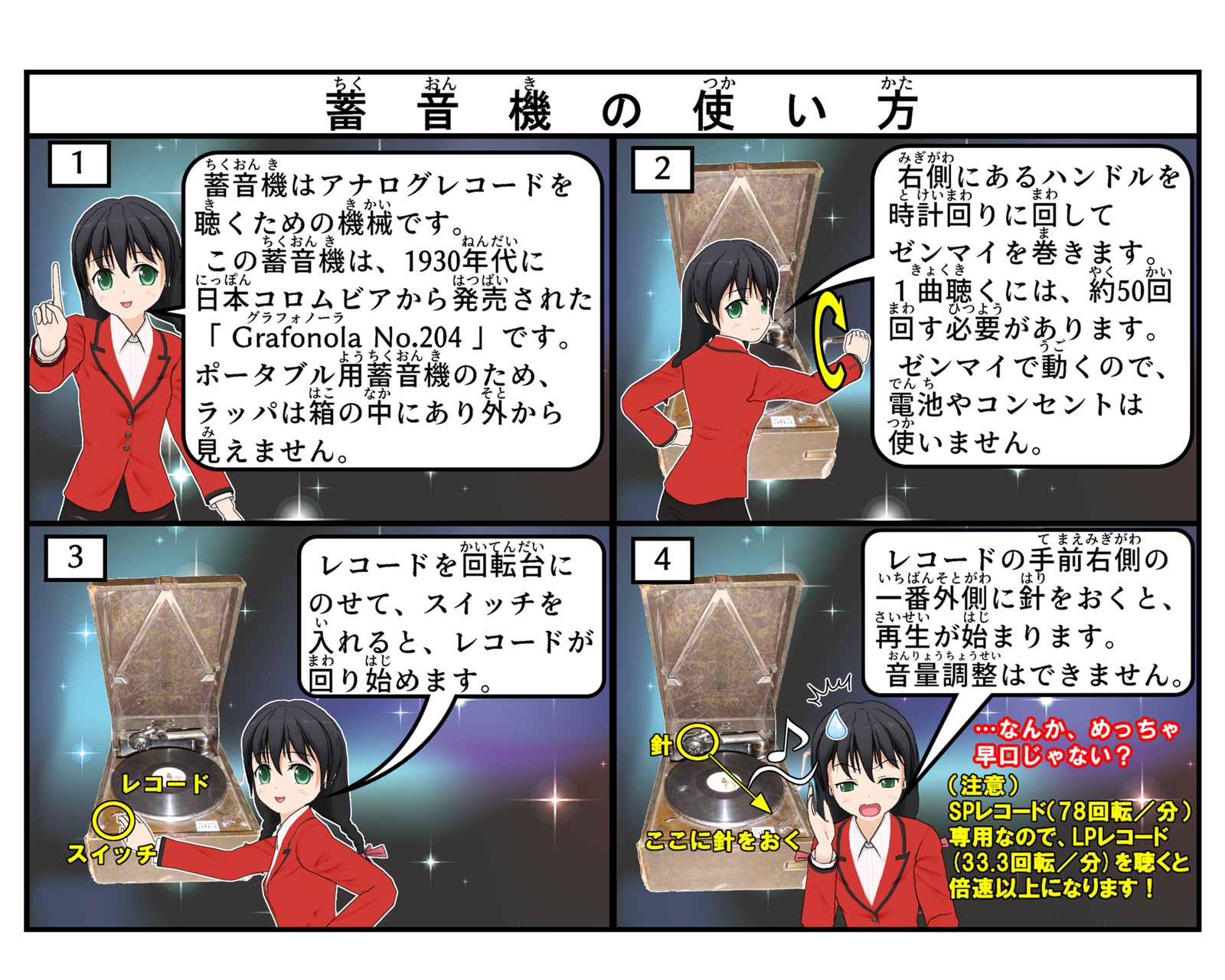

蓄音機

まめちしき

- 回転しているレコードに耳を近づけると、かすかに音が出ているのが分かります。このわずかな音をラッパで増幅しています。

- 初期の蓄音機は電気を使いませんが、のちに針の振動を電気信号に変えてスピーカーから音を出す電気蓄音機(通称「電蓄」)が登場しました。これは、やがてレコードプレーヤーと呼ばれるようになりました。

- 後年は、回転速度の違うレコードに対応できるように回転速度を切り替えられるプレーヤーが主流となりました。しかし、SPがあまり利用されなくなって以降は、78回転/分の機能が省略されたプレーヤーも多くなりました。

- マンガではLPレコードを聴いて倍速再生になっていますが、このプレーヤはSP専用で針圧が強いので、LPを再生するとレコードを傷めてしまいます。くれぐれもこの蓄音機でLPを再生しないでください。なお、LP再生に対応したプレーヤーであれば、回転数さえ合わせれば問題なく使えます。

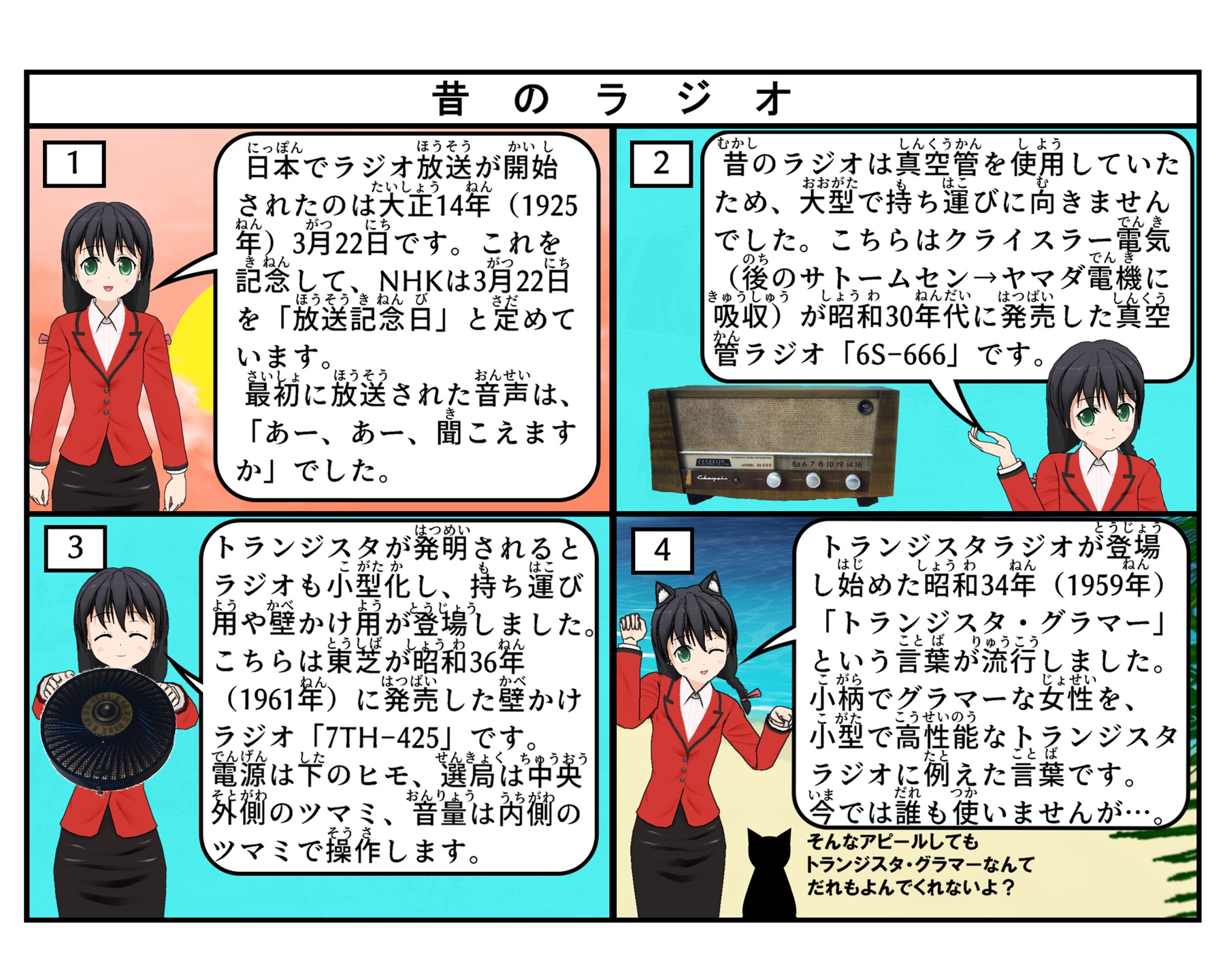

昔のラジオ

まめちしき

- ここで紹介したラジオは、いずれもAM放送専用です。FM放送が一般的になるのは1970年代以降です。

- 1970年代になるとラジカセが普及し始めます。これは、本来はラジオ放送をカセットテープで録音して聴くことを意図したものですが、やがてカセットテープで音楽を聴くことが主な目的になっていき、ラジオ機能は脇役に追いやられていきした。1980年代に登場したCDラジカセに至っては、CDにラジオ放送を記録することはできなかったので、もはやラジオは完全に脇役でした。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号

電話番号:0152-74-2111

ファックス:0152-74-2191

メールでのお問い合わせ

更新日:2023年03月31日