○大空町下水道事業条例施行規則

平成18年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

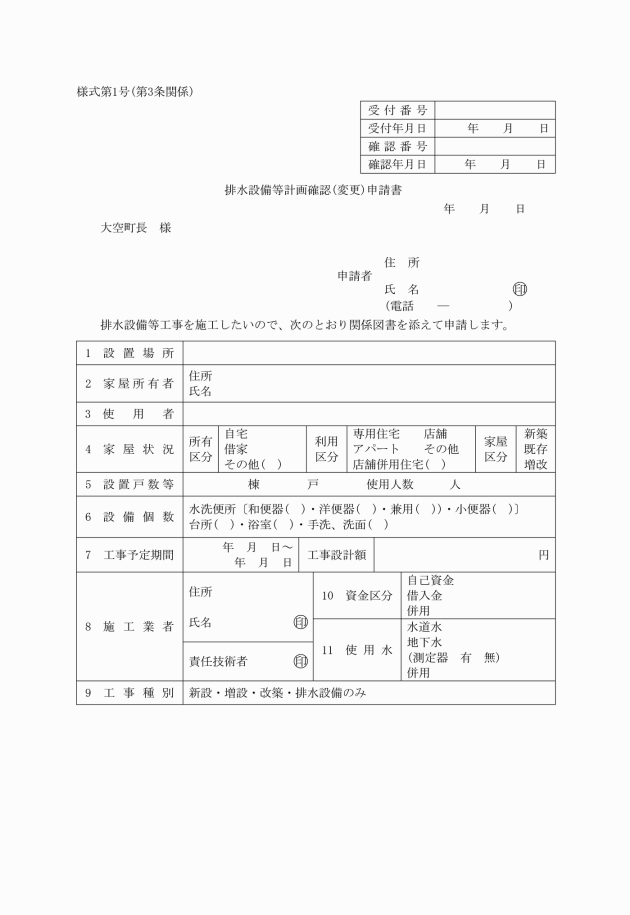

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 立体図

(5) 構造詳細図

(6) その他必要な書類

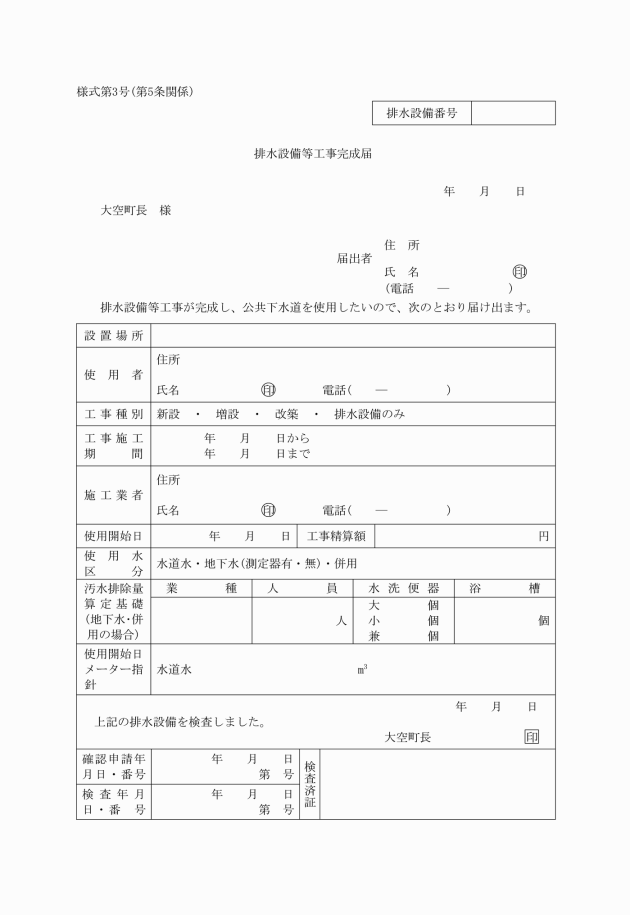

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事完成届に検査済印を押印することにより、発行したものとみなすことができる。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第8条に規定する排水設備等の工事で軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの損傷に伴う修繕工事

(2) 防臭装置その他排水装置等の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が軽微と認める工事

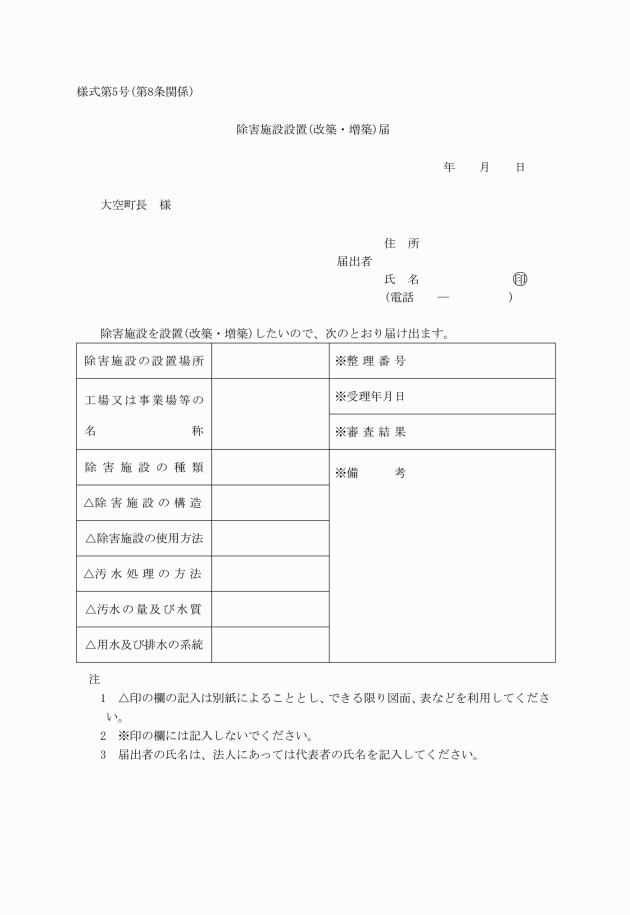

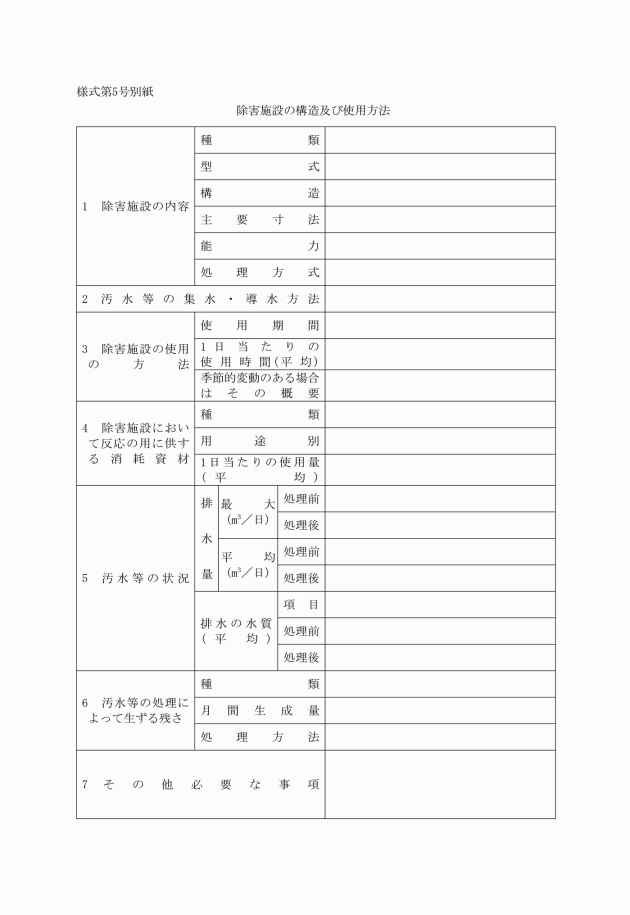

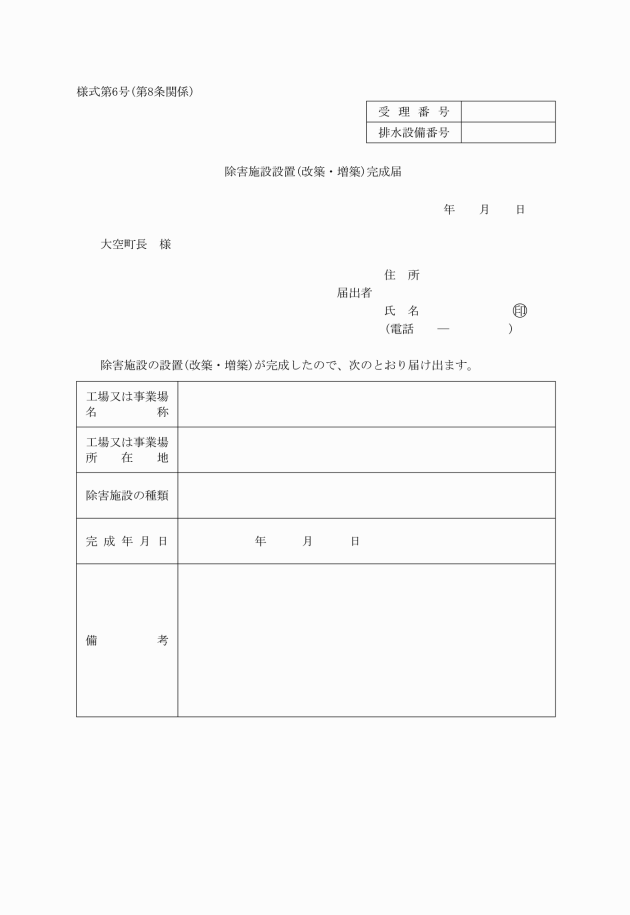

2 除害施設設置等工事が完成したときは、除害施設設置(改築・増築)完成届(様式第6号)を町長に提出し、工事の検査を受けなければならない。

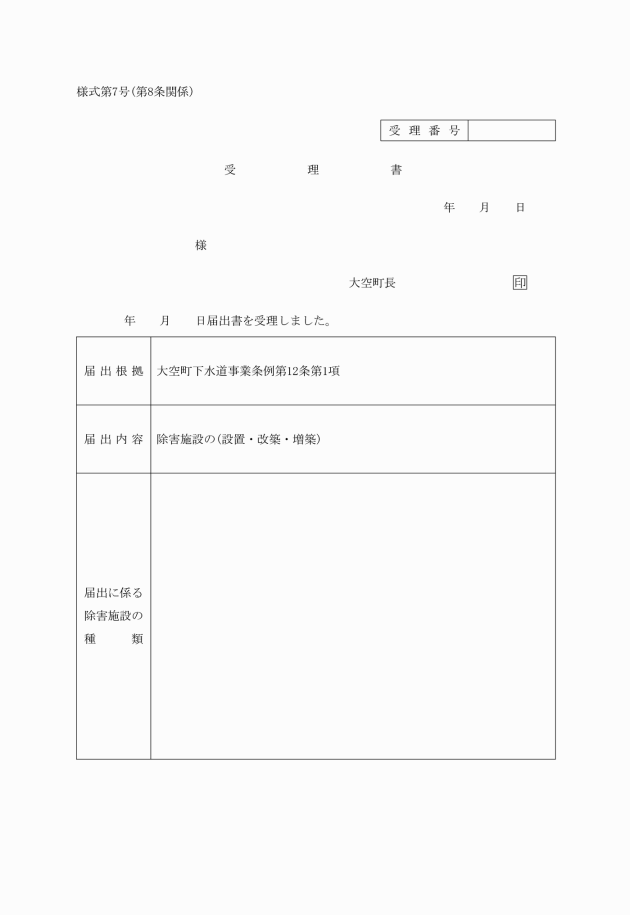

4 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

(適合評価品の使用)

第8条の2 条例第12条の2ただし書中規則で定めるディスポーザー排水処理システム等とは、社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準に適合する配管設備として同協会が公表している評価機関が評価したもの(以下「適合評価品」という。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの(以下「認定品」という。)をいう。

(1) 適合評価品又は認定品であることを証する書類の写し

(2) 構造性能を示した仕様書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書

(4) その他当該適合評価品又は認定品の適切な維持管理の確保を確認するために町長が必要と認める書類

(汚水排除量の認定)

第10条 条例第18条第4項第2号に規定する水道水以外の水を使用するときの使用水量の認定は、同条第5項に規定する水量測定器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とし、それらの機器がないときは、別表に掲げる基準によるものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認めたときは、町長は不適当と認められる事実を考慮して汚水排除量を認定することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公共下水道に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附則(平成18年6月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | ||

家事用 | 家事により排水される汚水 | 1戸12立方メートル | 水洗式便器1個について次の水量を加算する。 (家事用) 小便器 0.5立方メートル 大便器 1.5立方メートル 兼用便器 2立方メートル (家事用以外) 小便器 4立方メートル 大便器 8立方メートル 兼用便器 12立方メートル | |

団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員15人まで20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | ||

営業用 | 第1種 | 自動車運送業、クリーニング業、旅館業、豆腐製造業、漬物製造業、製麺業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、飲食店業(店舗面積150m2以上)その他これらに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | |

第2種 | 飲食店業(仕出し屋、バー、キャバレーその他これらに類するもの)、喫茶店その他これらに類するもの | 構成員5人まで30立方メートル 1人増すごとに8立方メートル | ||

第3種 | 青果販売業、魚介類販売業、食肉販売業、理容業、写真業、病院、診療所その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||

第4種 | 製造業、印刷業、塗装看板業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業、上記第1種から第3種まで以外の販売業その他これらに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | ||

その他 | 土木建築工事、鑑賞用噴水その他前記以外のものより排出される汚水 | 10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力を勘案し町長が認定する。 | ||