5 オホーツク文化とトビニタイ文化

(1)オホーツク文化

この文化は北海道、千島列島、サハリン(樺太)などオホーツク海沿岸に広くみられる文化です。人々は大河川の河口周辺に住み、クジラ、オットセイなどの海獣狩猟や河川漁労を生業とした人々と理解されています。北海道には続縄文時代末頃(約5~6世紀)に北方から渡来してきました。日本海側の利尻・礼文・焼尻島や天塩川の河口にも確認されています(図)。

住居は五角形または六角形の竪穴住居です。床に粘土を貼り、中央に大きな炉跡があります。長軸10メートルを超す大形の住居も多く、複数の家族が同居していたと考えられています。特にヒグマを主体とした各種の動物を祀る骨塚は豊かな精神性を裏付けています。

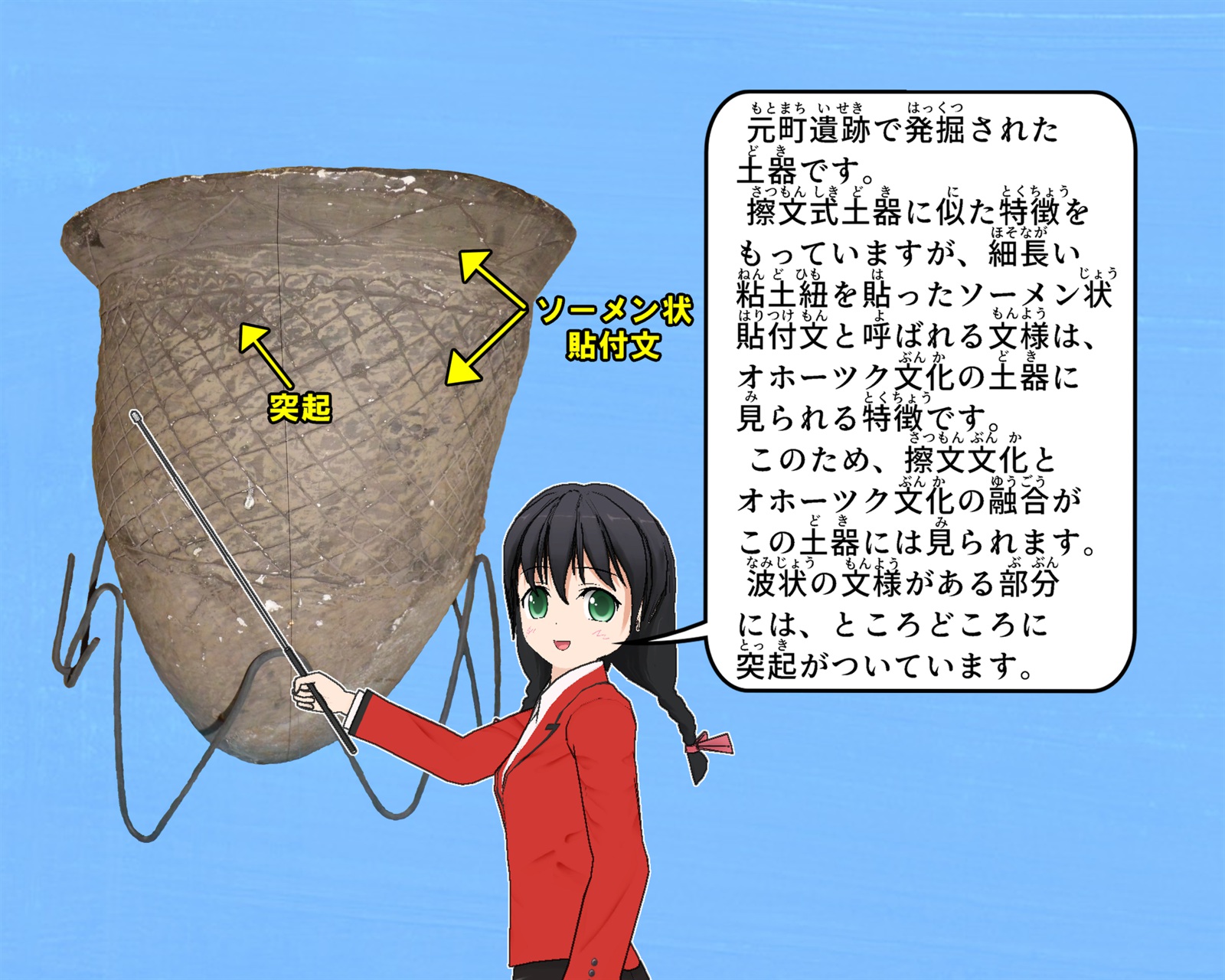

土器は刻文や型押文からソーメン状の年度紐を貼り付けた文様に変遷します。石器と共に多彩な骨角器をもち、大陸からもたらされた鉄製品、青銅・錫製品・ガラス玉・軟玉製耳環などの装飾品が出土しています。この文化の担い手はサハリン、大陸の沿海州やアムール川(黒龍江)方面の人々であったと考えられていますが、大空町ではこの文化の遺跡は発見されていません。

(2)トビニタイ文化

オホーツク文化は北海道土着の擦文文化の拡大とともに接触を持ちます。その時期は擦文文化中期(約10世紀)のことです。接触の要因は自然環境の変化、社会・組織の内的変化、大陸情勢など外的変化が考えられ、異文化との接触が勢力の中で次第に勢力を弱めます。遺跡の分布も海岸地域から河川流域に移り、住居も両文化の特徴を併せ持っています。土器は擦文土器に似ています。文様はオホーツク式に特有のソーメン状の貼り付け文と擦文土器の沈線文が施されるようになります。

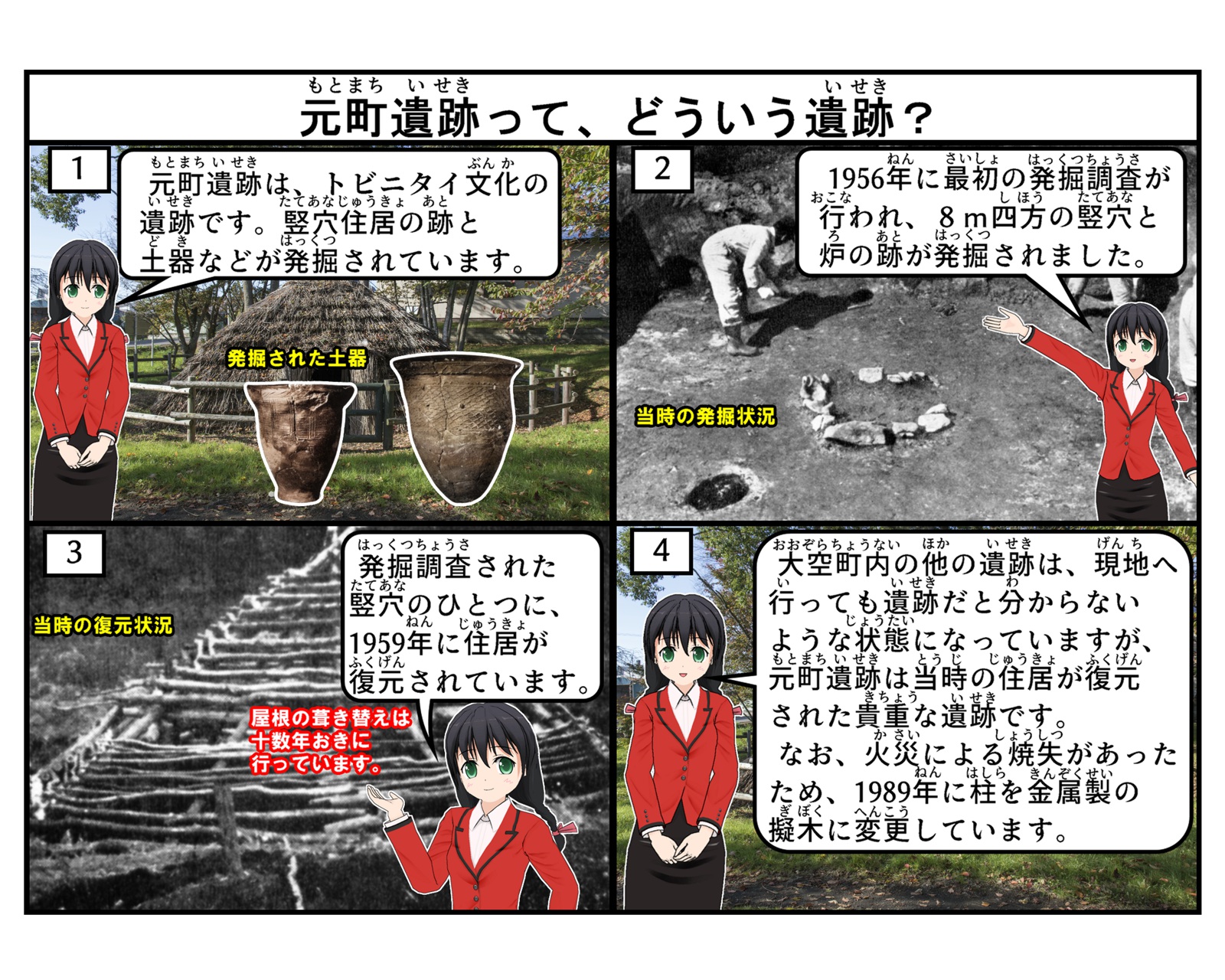

約13世紀には擦文文化人の中に混ざりあって消えてしまったと考えられます。擦文文化とオホーツク文化の融合したこの文化をトビニタイ文化と称しており、大空町元町遺跡では住居跡とトビニタイ土器、擦文土器が発掘されています。この文化の存在、消長を示す貴重な遺跡です。

元町遺跡発掘履歴

所在

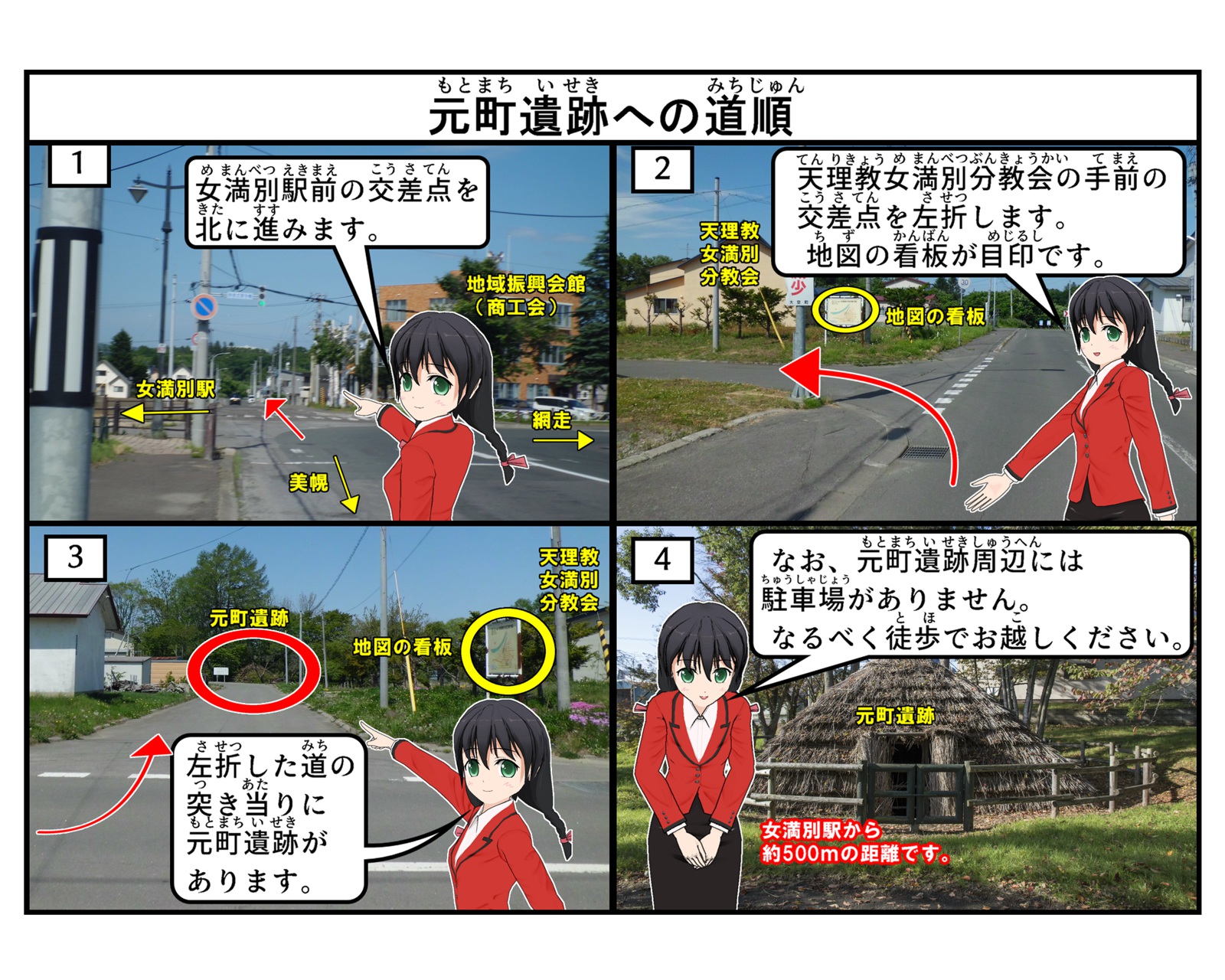

大空町女満別東2条1丁目他(遺跡登載番号I-05-5)

立地

市街地に隣接した網走湖東岸の標高10メートルの丘陵上に位置します。

調査歴

昭和31年(1956年)9月に北海道大学と女満別町郷土保勝会により竪穴住居が調査されました。

調査概要

住居跡は一辺約8メートルの四角形を呈し、中央部に方形の石囲み炉をもちます。四角形は擦文文化、石囲み炉はオホーツク文化の特徴です。北海道の文化と大陸に系譜をもつ融合文化であり、土器も両文化の器形・文様が表現されておりトビニタイ文化と称されています。主柱穴は各壁の角と石囲み炉の近くにあり、角の主柱穴は内側に傾斜しています。

この調査結果を基に昭和34年(1959年)に住居の復元図を作成し、実物大に復元されたことは全国的にも先駆的な取り組みであり、評価されています。

なお、調査の過程で南壁側から仰臥伸展葬のお墓が確認され、鉄製刀子と管玉が副葬されていました。詳細の年代は不明ですが、アイヌ文化期と考えられます。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号

電話番号:0152-74-2111

ファックス:0152-74-2191

メールでのお問い合わせ

更新日:2023年03月31日