女満別空港の歴史

流氷観測飛行

開拓当時から昭和初期にかけての時期は、冷害による凶作が5年に1回程度の頻度で発生し、農民の生活は大変悲惨な状況に追い込まれていました。

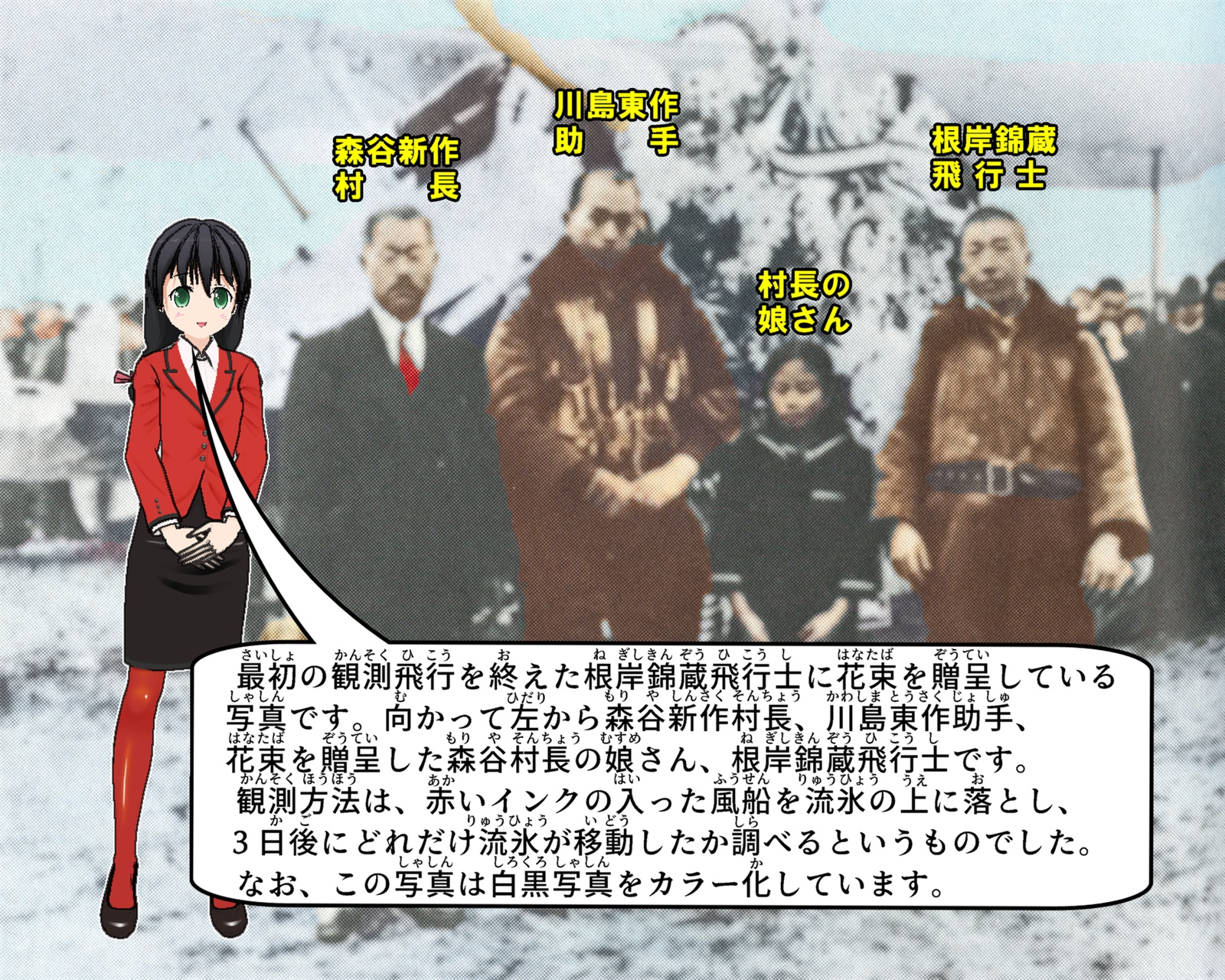

流氷の多い年ほど冷害になりやすいと考えられていたことから、流氷を観測して冷害を予測することが提案され、飛行機による気象と流氷の観測が中央気象台により行われることとなりました。

観測飛行に使用する飛行場を探すために中央気象台の関口鯉吉博士が北海道を訪れたところ、札幌駅で偶然にも女満別に住んでいる甥に声をかけられました。どこへ行くのかと尋ねる甥に対し、関口博士は「飛行場を探しに来た」と答えました。すると甥は、「そんなら、いっぺん女満別に行ってみろ」と関口博士に勧めました。

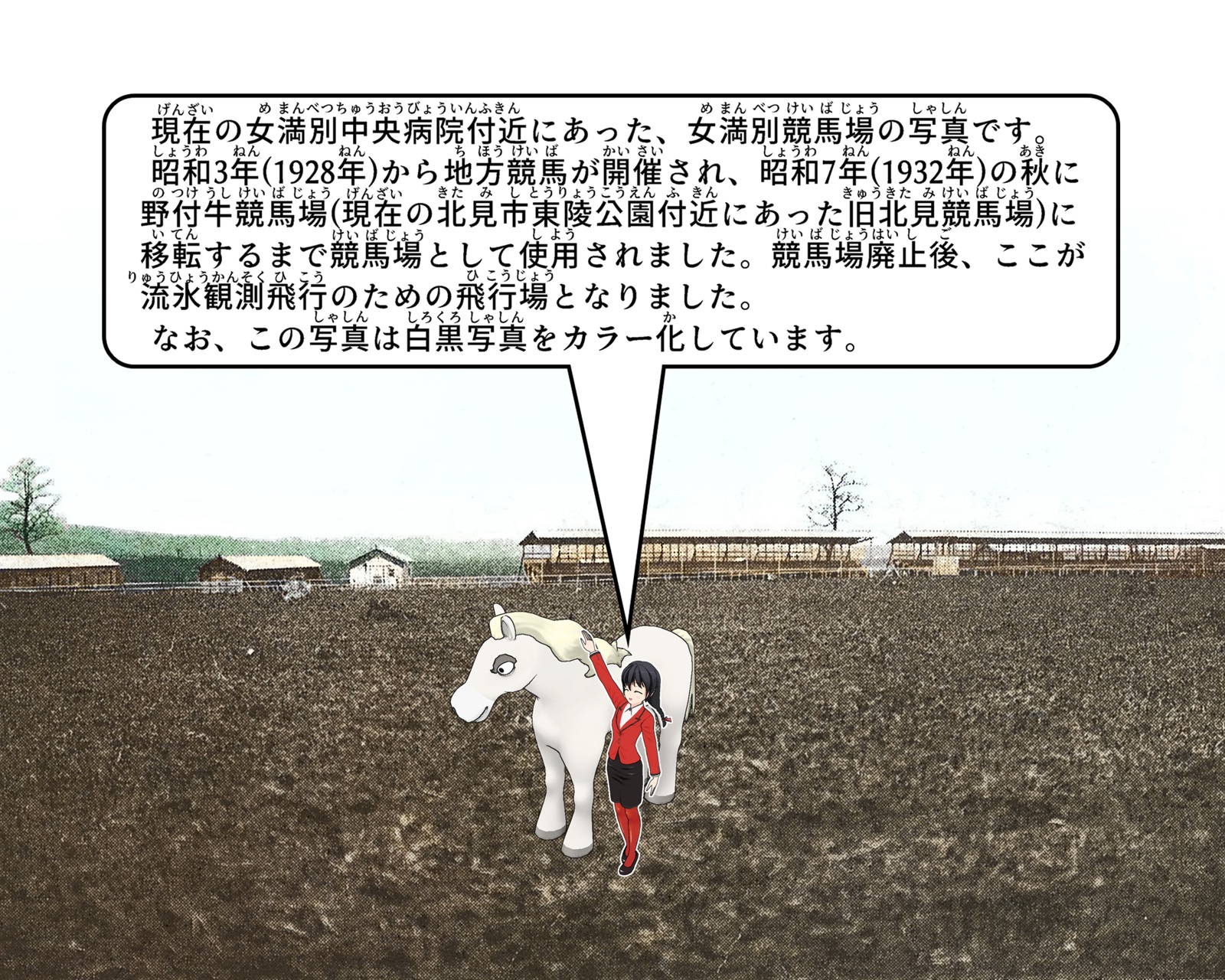

まだ飛行場を探す当てもなかったため、関口博士と三保飛行場の根岸錦蔵飛行士は、女満別村を訪れ現地を視察しました。当時、女満別にはすでに使われていなかった競馬場跡地(現在の女満別中央病院付近)がありました。一面を雪に覆われた競馬場跡地は広く平坦で、滑走路として使用するのに適した場所でした。このため、この場所を滑走路として使用することになりました。

旧競馬場用地を飛行場として使用するには、土地の無償使用許可を議会で議決する必要がありました。しかし、当時は飛行機がまだ珍しい時代で、女満別には実際に飛行機を見たことがある人は誰もいなかったので、議員たちは飛行機が競馬場の走路をグルグル回って飛び立つと考えていたそうです。そうではないことを議員たちが飛行士から聞いたのは議会議決後のことだったので、翌日改めて議会が開き直されたという逸話が残っています。

この競馬場跡地は、滑走路用地に選ばれた時点では一面が雪に覆われていたので、平坦な場所に見えました。しかし、昭和10年(1935年)3月11日に観測飛行実施のために根岸飛行士らが再訪問し現地を確認すると、融けはじめた雪の間から大木の切り株が50本以上も顔を出している状態のため、これを取り除かないと滑走路として使えないことが分かりました。村の人たちは競馬場の走路だけで滑走路として使用できると考えていたのですが、実際には走路の外まで使用しないと滑走路としては狭すぎたのです。

これほどの切り株を取り除いて整地する工事は、通常であれば1か月以上を要します。しかし、3月中に観測飛行を行わないと予算を切られてしまうため、もはや観測飛行の計画は無に帰してしまう寸前の状態でした。

ところが、この話を聞いた女満別村の村民たちは、切り株を取り除いて滑走路を整地する作業を無償で行い始めました。切り株を取り除いた穴を埋めるため、10キロメートルも離れた場所から馬ソリで延べ数百台の土が搬入されましたが、馬ソリや土も全て無償で提供されました。このとき工事に参加した村民は1,300人にも及び、その結果、滑走路の整備はわずか1週間の突貫工事で完成しました。流氷観測飛行に対し、当時の村民たちがいかに期待を寄せていたのかが伝わるエピソードです。

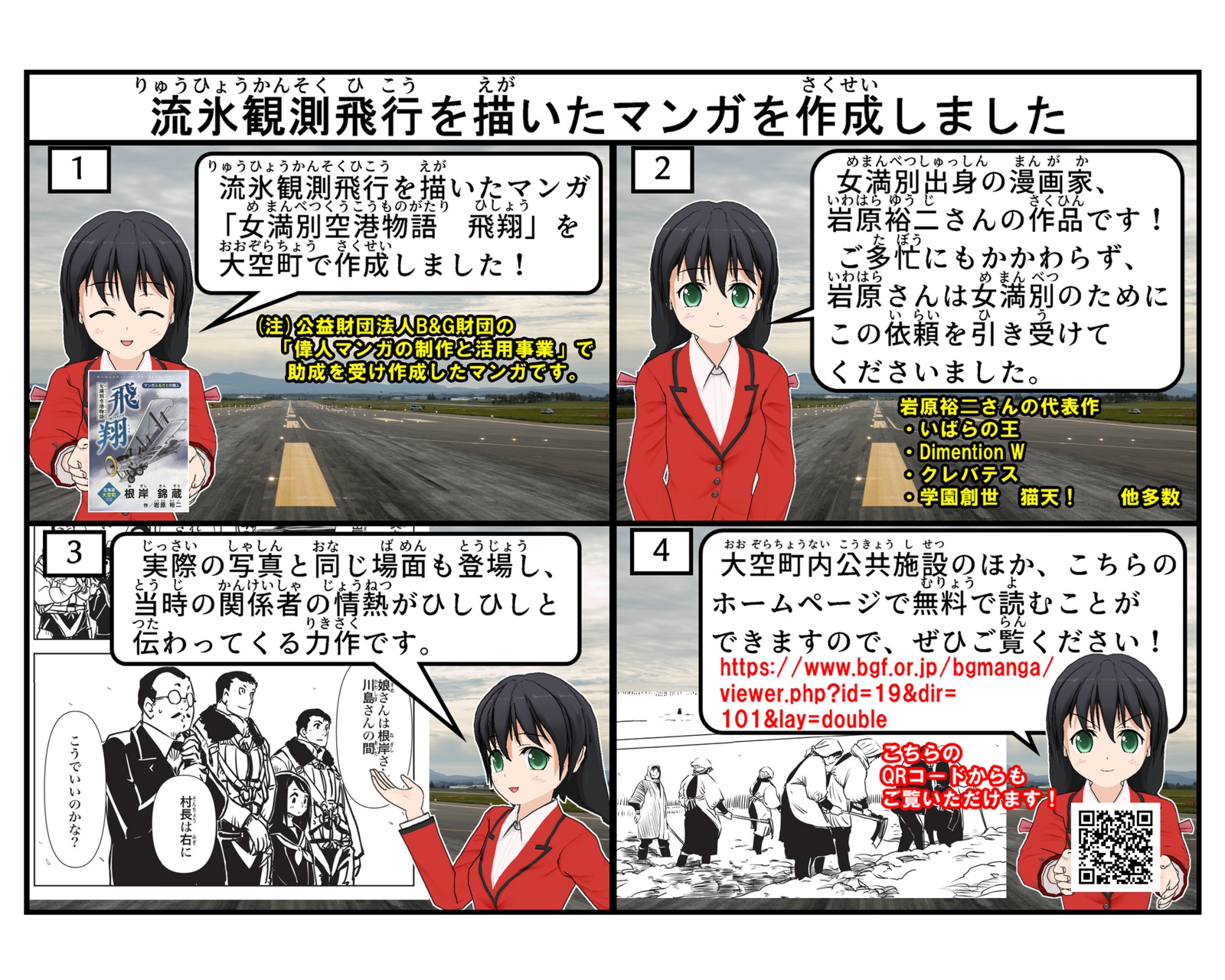

流氷観測飛行の滑走路整備から観測飛行終了までのエピソードを描いたマンガ「女満別空港物語・飛翔」を、公益財団法人B&G財団の「偉人マンガの制作と活用事業」で助成を受けて大空町で作成しました。

この観測飛行を実現するために根岸錦蔵飛行士をはじめとする当時の関係者の方々がどれほど熱い情熱を注ぎこんだかについて、女満別出身の漫画家・岩原裕二さんが非常にドラマチックに描きあげています。

女満別図書館・東藻琴図書館および町内公共施設で読むことができるほか、公益財団法人B&G財団のホームページで無料公開していますので、ぜひご覧ください。

偉人マンガ「女満別空港物語 飛翔」(公益財団法人B&G財団ホームページ内)

流氷観測飛行の滑走路があった場所

海軍美幌航空隊第二基地

流氷観測飛行のために作られた飛行場は、霞ケ浦海軍航空隊などの演習にも使われることになり、滑走路の一部が拡張されました。

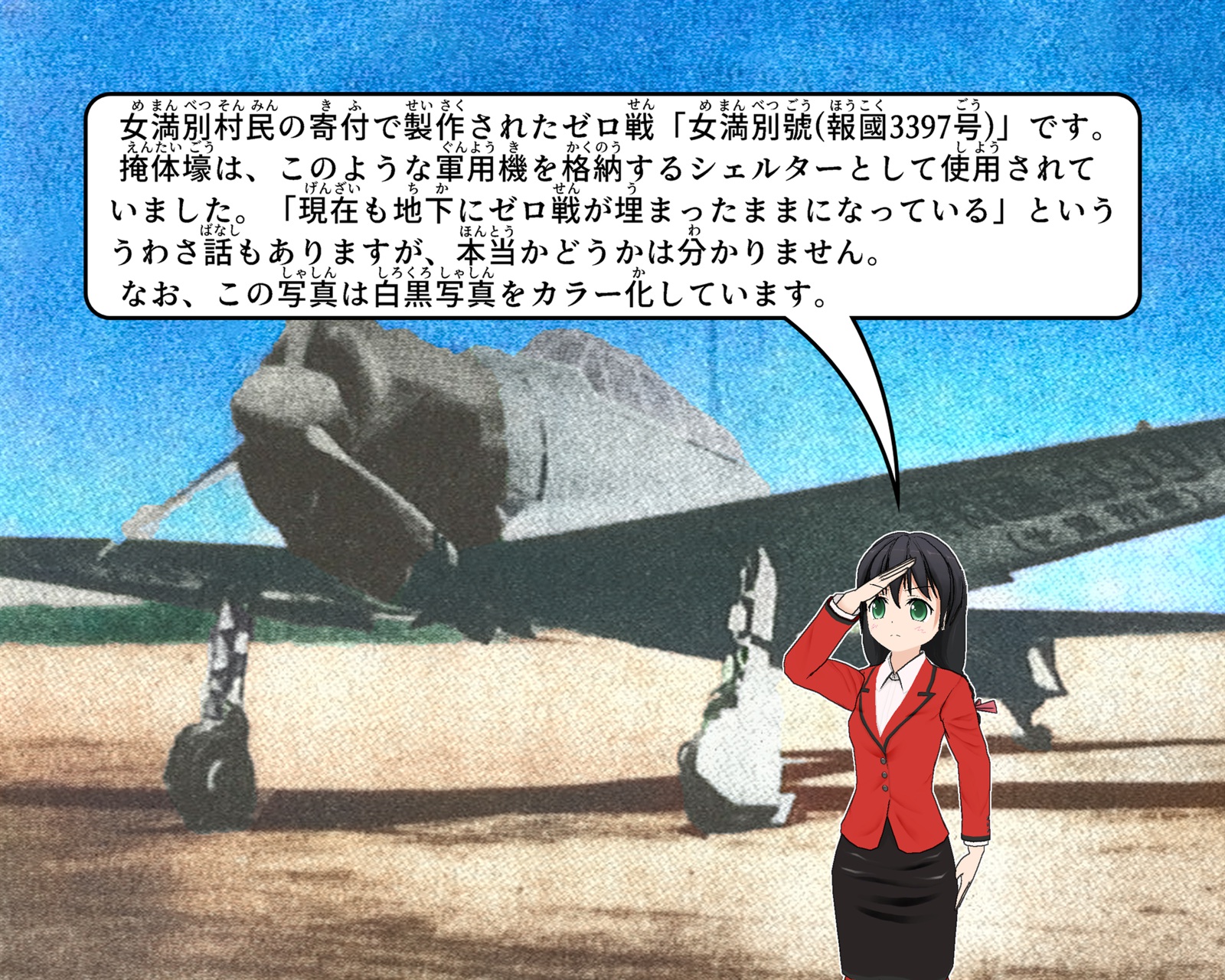

女満別村は本格的な航空隊基地の誘致を海軍に働きかけ、その結果、昭和17年(1942年)に認可され、「海軍美幌航空隊第二基地」として建設されることになりました。施設の拡張・女満別駅から鉄道の引込線の整備・水道施設の整備などが進められましたが、完成前に終戦を迎えたため、工事は中止されました。

なお、美幌航空隊は「びほろ」ではなく「みほろ」と読みます。このため、美幌航空隊に所属する機体には、美幌航空隊の頭文字である「ミ」または「M」から始まる識別番号がついていました。

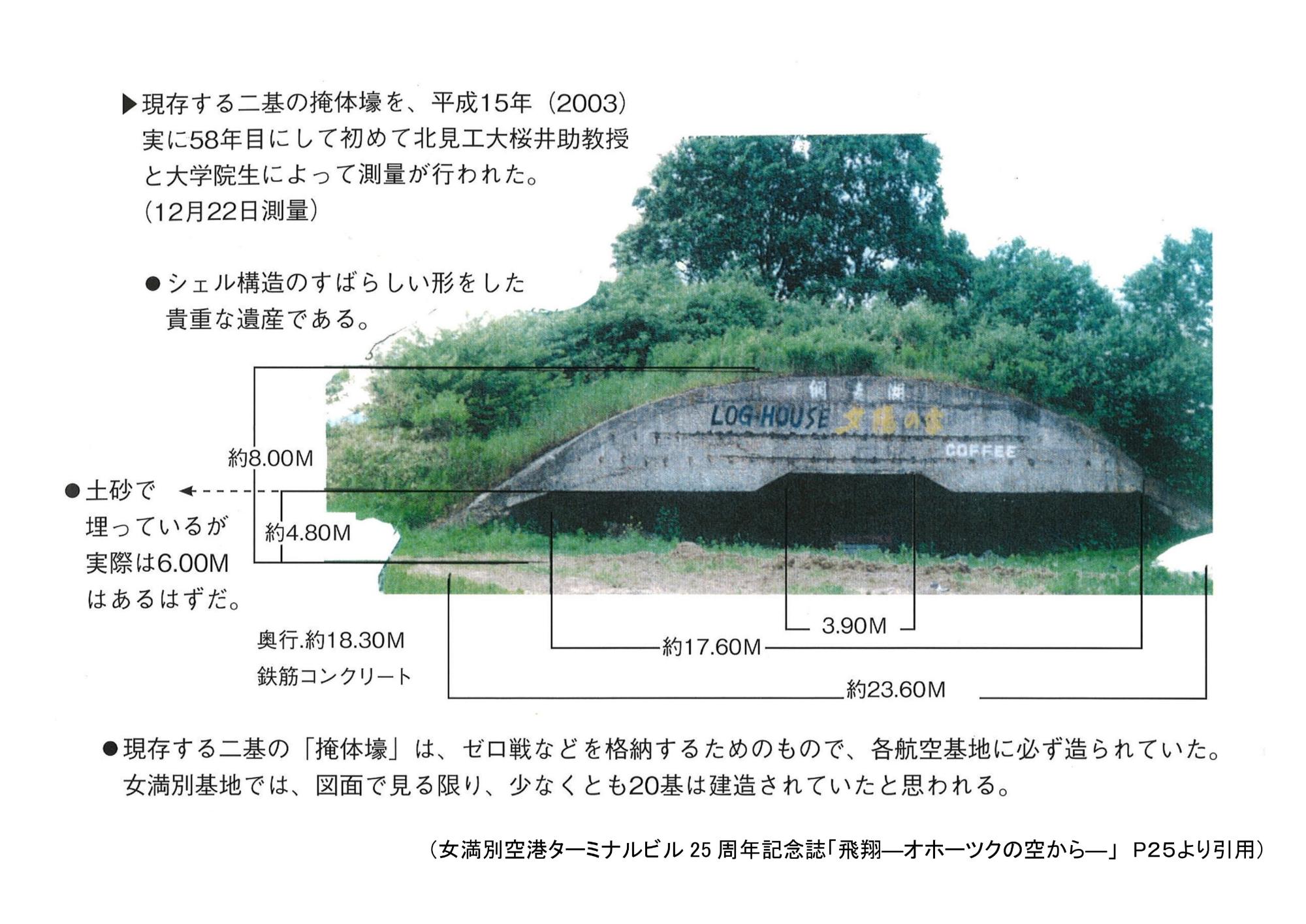

海軍美幌航空隊第二基地の施設は現在ではほとんど残っていませんが、掩体壕2基は現存する数少ない施設です。

掩体壕とは、戦争中に装備や物資・人員などを敵の攻撃から守るための施設です。

この掩体壕は、女満別空港が現在の姿へ発展する歴史の中で戦争遺跡として残る数少ない遺構であり、後世に残すことが必要であると考えられることから、大空町指定文化財に指定されています。

なお、この掩体壕2基はいずれも酪農家の私有地内にあります。家畜衛生管理の観点から、見学は自粛お願いします。また、訪問者が増えると家畜伝染病感染のリスクが高まるため、ブログ等で場所を記載することも自粛お願いします。

海軍美幌航空隊第二基地の整備に伴い、戦時中には女満別地区の至る所に防空壕が掘られていました。しかし、これらの防空壕の多くは建設図面が残っておらず、どこにどのような形状の防空壕があるのかは正確には分からなくなっています。

そのような所在不明の防空壕が1970年代以降に次々と陥没し始め、家が傾いたり、水道管が折れたり、配水池が干上がったりといった被害をもたらしました。終戦から四半世紀が経過してからも、女満別は戦争の負の遺産に苦しめられ続けたのです。

戦後の女満別空港

昭和20年(1945年)に終戦を迎えると、進駐した米軍により主滑走路の一部が数箇所にわたって爆破され、飛行場は使用不能になりました。軍事施設として利用できなくするため破壊されたのです。

その後、朝鮮戦争での不時着用飛行場として利用するため、昭和27年(1952年)に飛行場は米軍により接収され、爆破した箇所を修理したうえで使用されました。

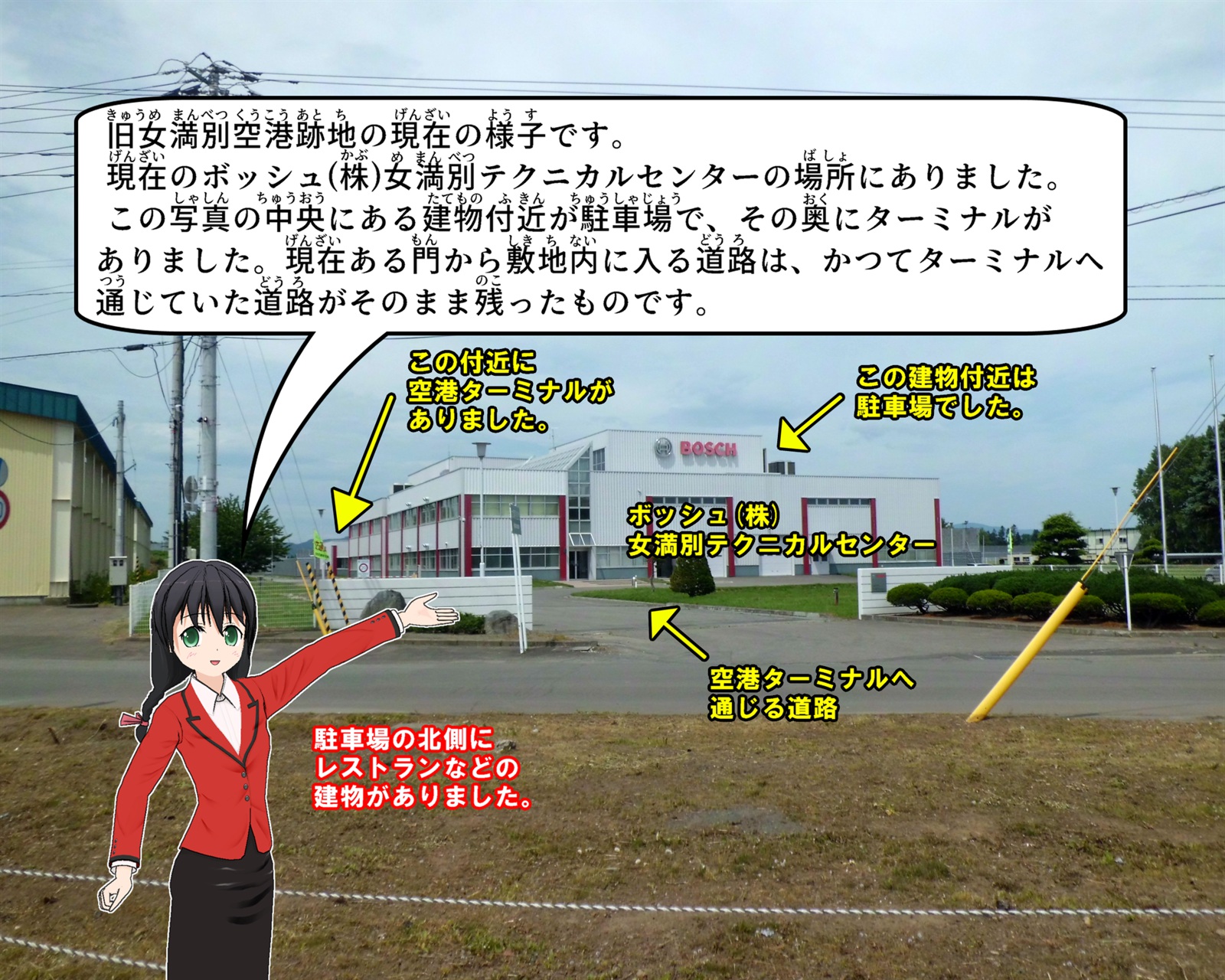

飛行場が使用できる状態であることが分かると、女満別で空港を建設しようという気運が町民の間で高まり、飛行場の返還運動が起こりました。その結果、現在のボッシュ株式会社女満別テクニカルセンターの場所にあった飛行場用地の一部が昭和31年(1956年)4月に米軍から返還されました。

同年6月2日には、北日本航空が丘珠空港への不定期ローカル便を運航開始しました。このとき用いられた機種はダグラスDC-3型機という30人乗りの小さなプロペラ機で、天候が荒れると揺れが激しい飛行機でした。

昭和33年(1958年)7月には飛行場用地の全てが米軍から返還され、同年12月には第三種空港として認可されました。

女満別~丘珠便は開設以来、冬期間は運休していましたが、昭和47年(1972年)からは定期通年運航が開始されYS-11型機が飛び始めました。昭和55年(1980年)には女満別~東京間をYS-11型機で結ぶ直行便が就航し、女満別と首都が2時間40分で結ばれることとなり、地域の経済や生活に大きな影響を及ぼしました。なお、この東京直行便は、YS-11型機としては異例の長距離路線としても知られていました。

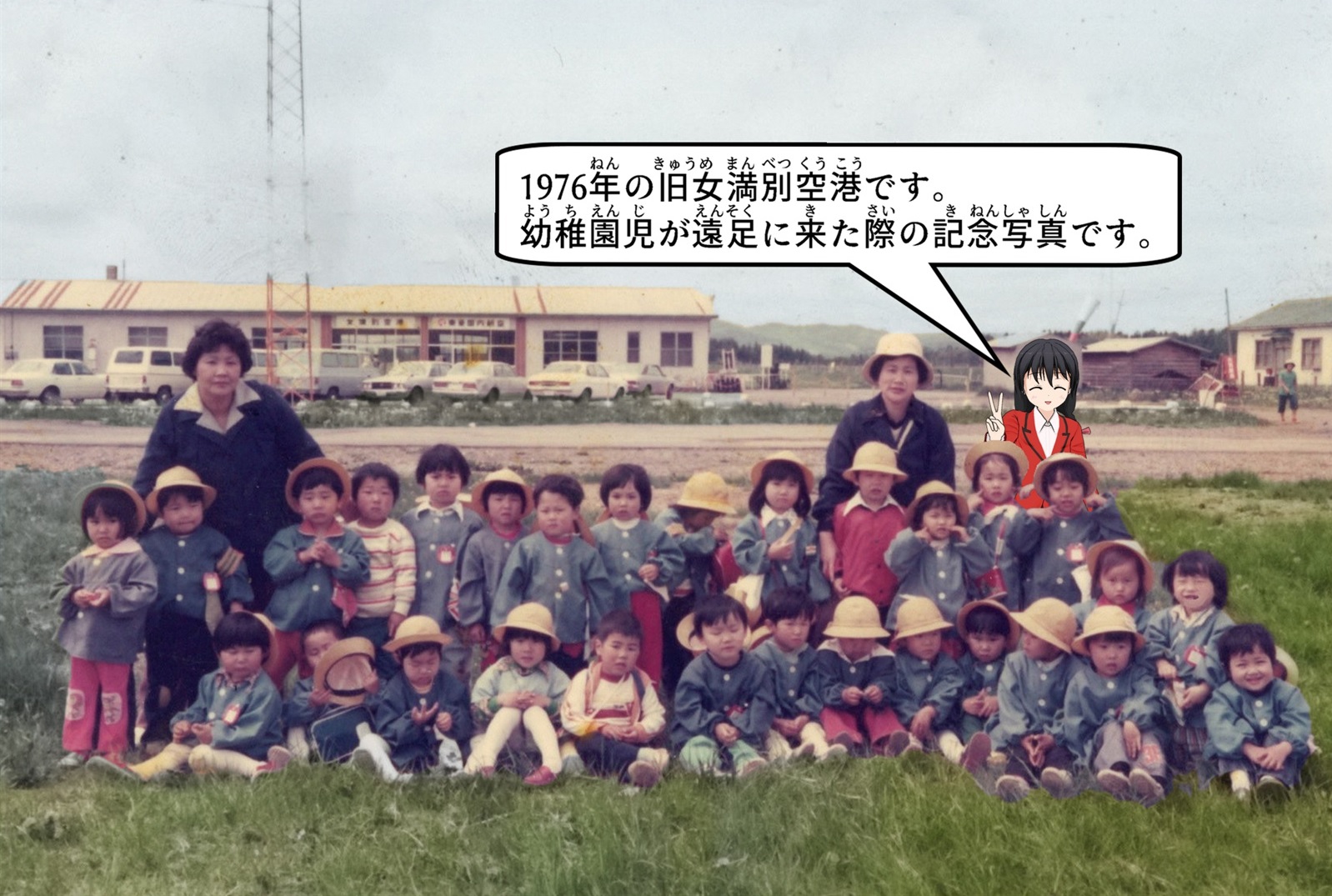

旧女満別空港のあった場所

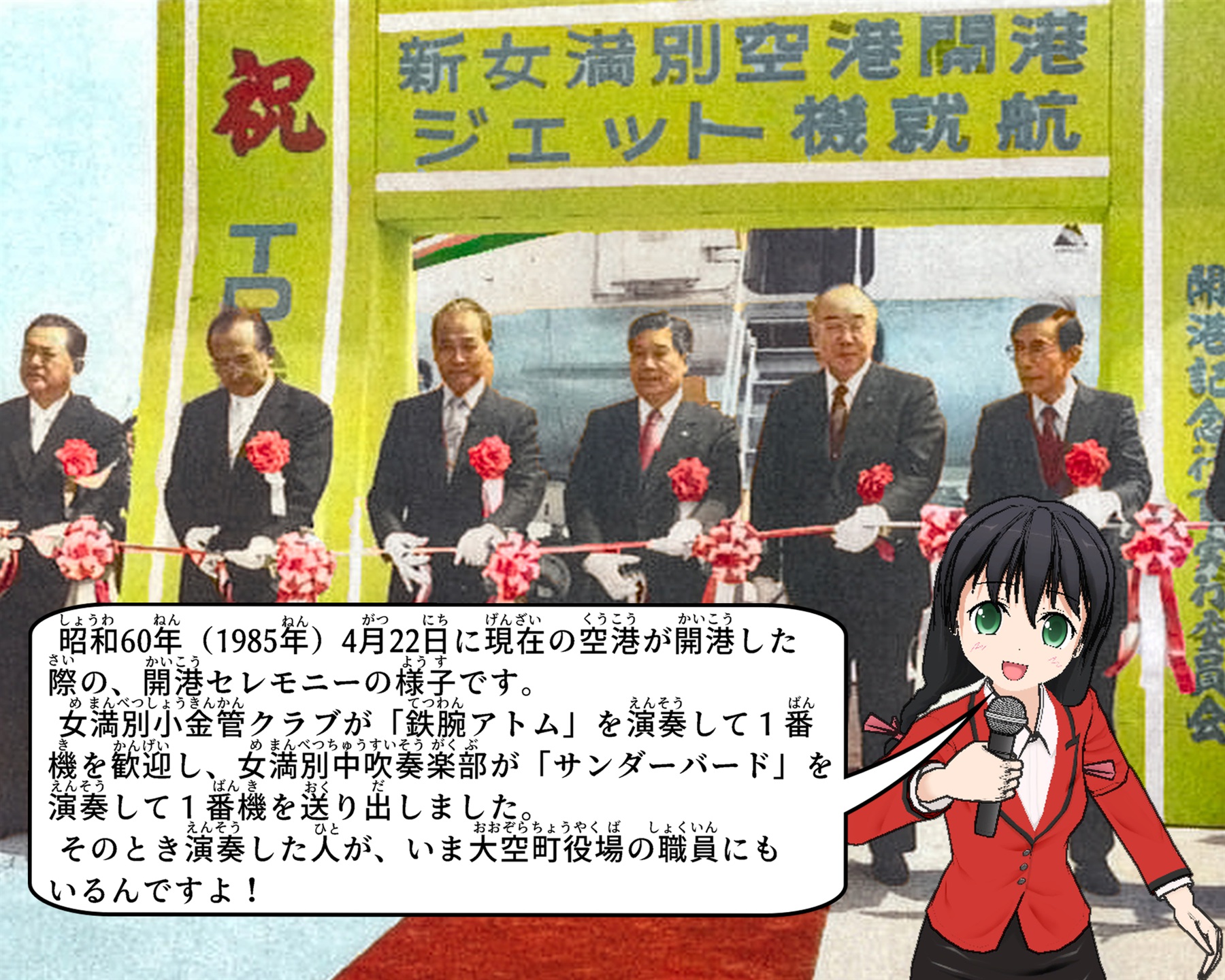

女満別空港の利用率は予想以上を上回る好調ぶりだったため、ジェット機が離着陸できる空港を建設しようという運動が盛り上がり、昭和60年(1985年)に滑走路2,000メートル、幅45メートルの新女満別空港が完成しました。

平成12年(2000年)には滑走路が2,500メートルに延長され、大型機の就航が可能となりました。現在も女満別空港は地元経済の活性化に大きく貢献しています。

女満別空港の場所

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号

電話番号:0152-74-2111

ファックス:0152-74-2191

メールでのお問い合わせ

更新日:2024年08月01日