○大空町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成18年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、国民年金制度上、無年金にならざるを得なかった在日外国人高齢者・障害者が、地域で自立し、安定した生活を続けていくことを支援するため、外国人高齢者・障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。

(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者

(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人又は同日以後重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人

(3) 昭和36年(1961年)4月1日以後昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者又は同日以後重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の者

2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以後に日本国籍を取得した者に準用する。

3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以後に日本国籍を取得した者に準用する。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者は、月額10,000円とする。

(支給期間及び支給時期)

第5条 給付金は、申請のあった日の属する月の翌月から第12条の規定による受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。

2 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4箇月分を支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(支給の申請及び認定)

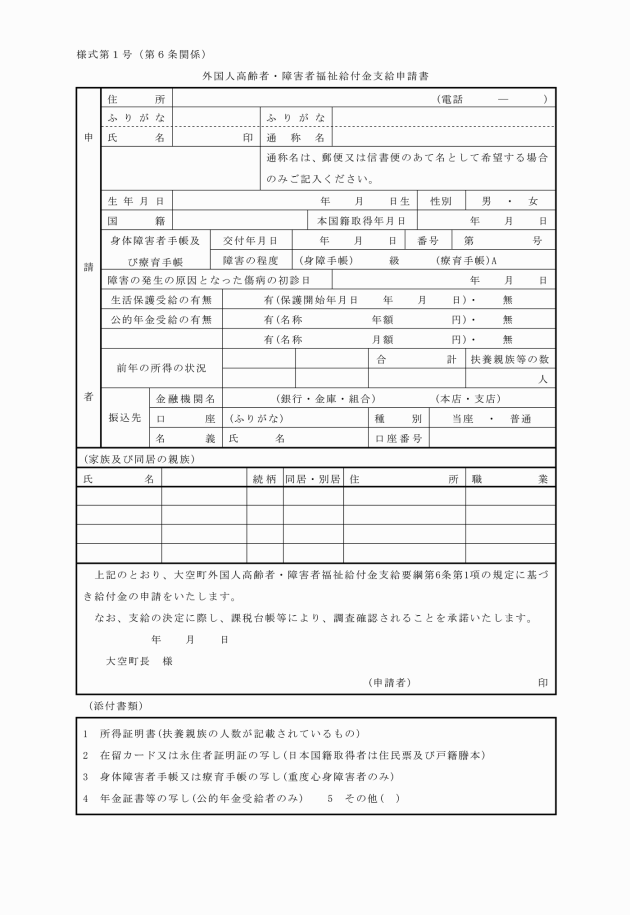

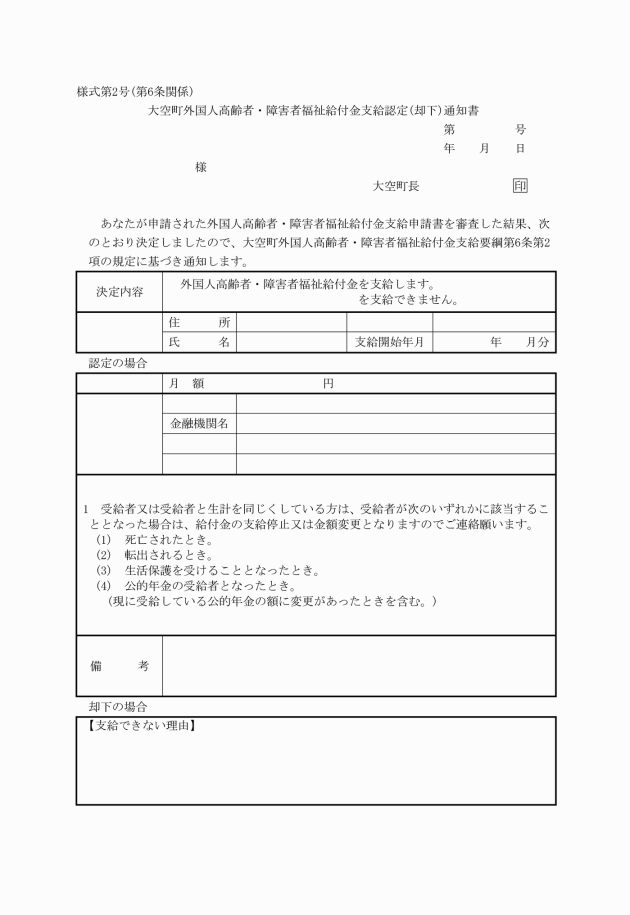

第6条 給付金を受けようとする者は、外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

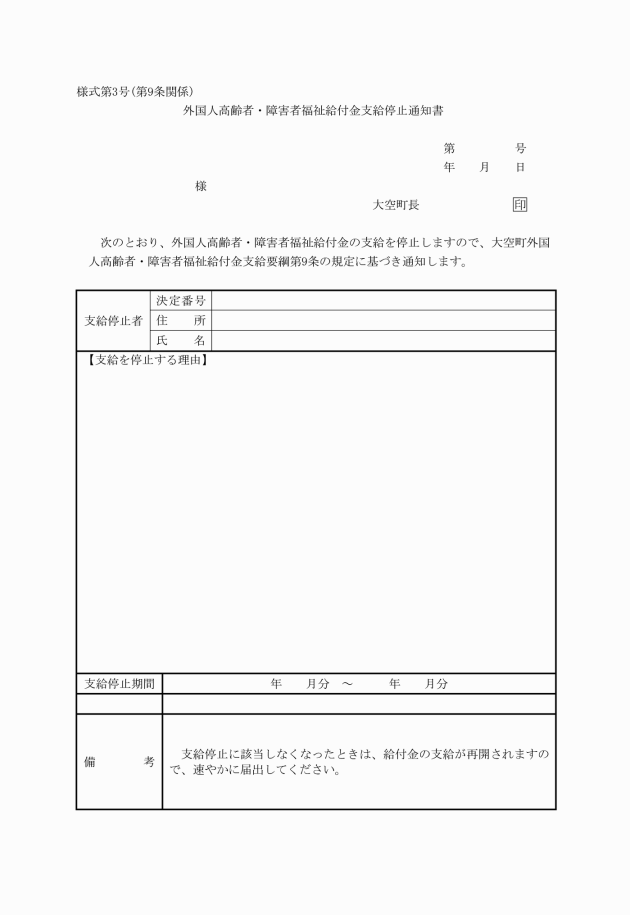

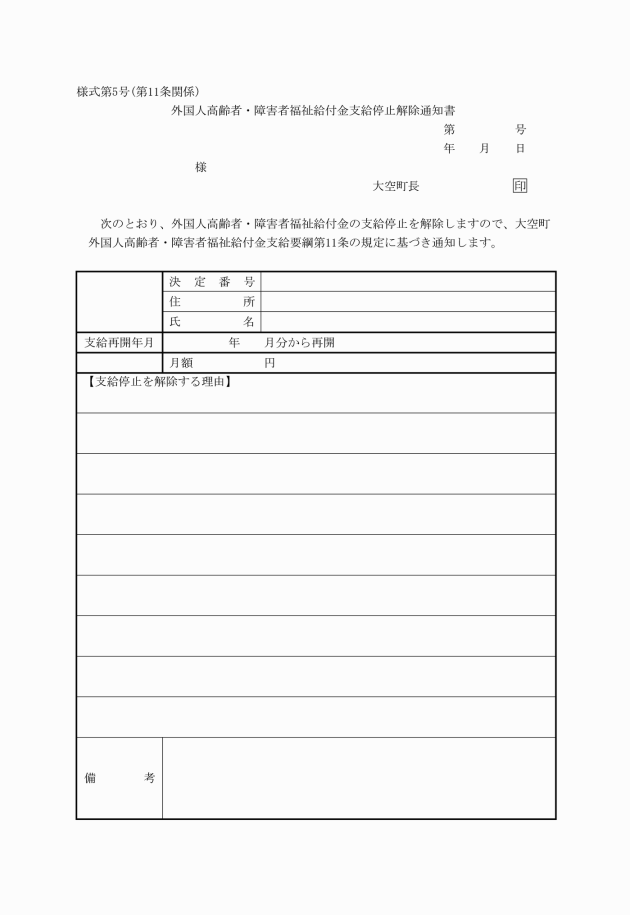

(支給停止)

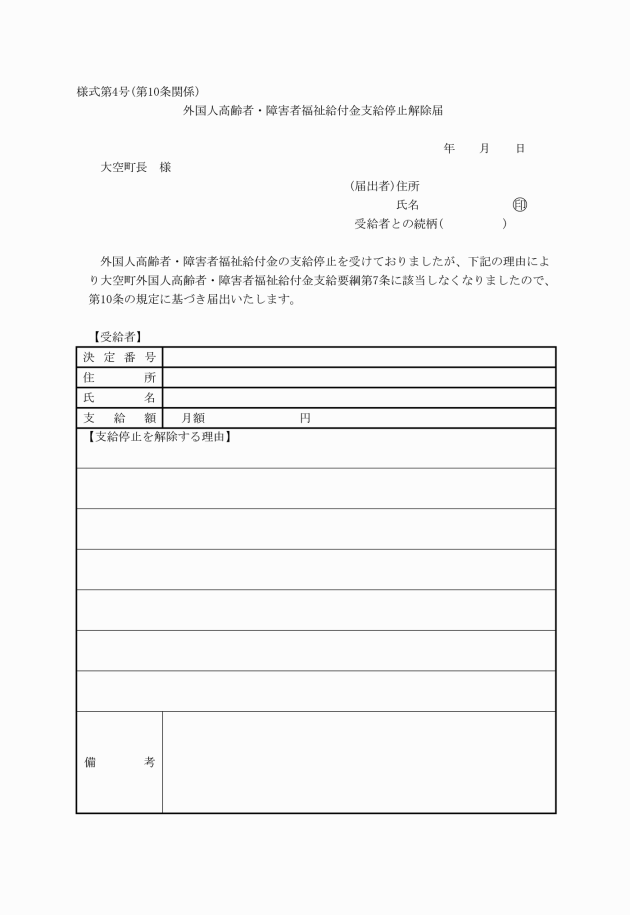

第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止する。

(2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているときは、その期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(支給停止の特例)

第8条 前条第1項第2号の規定にかかわらず、現に給付金の支給を受けている対象者が、新たに公的年金の受給権を得た場合であって、その年金額が給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給する。

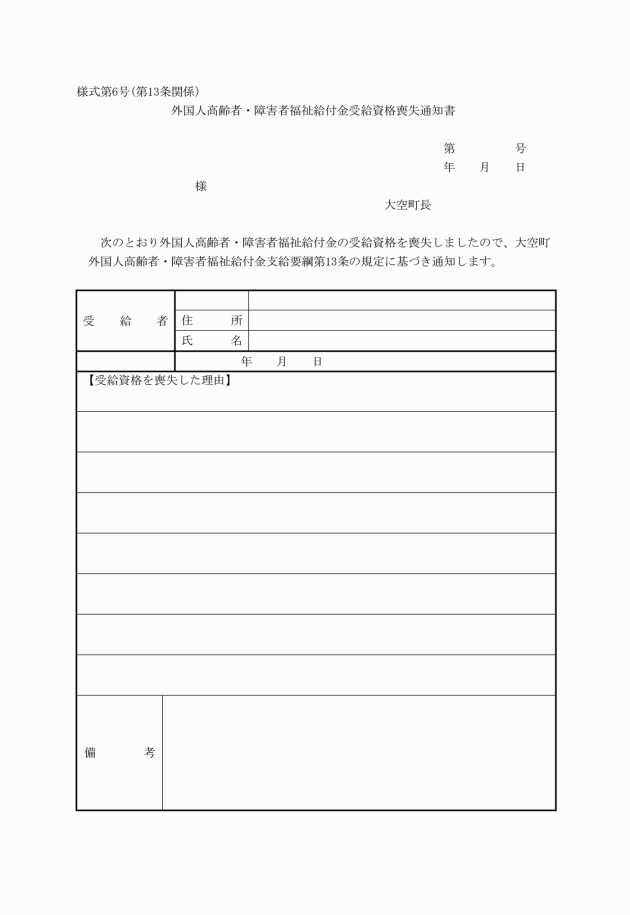

(受給資格の喪失)

第12条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

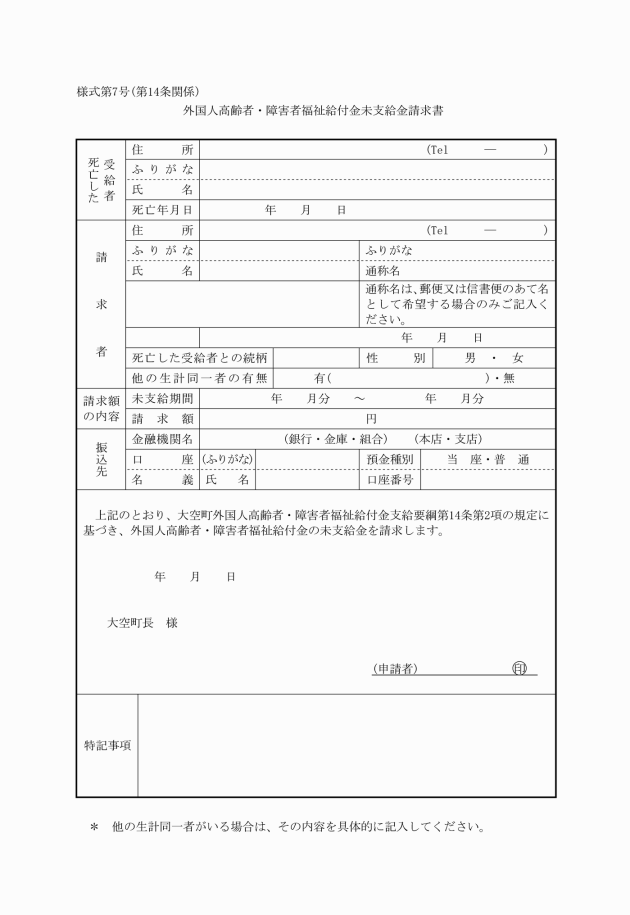

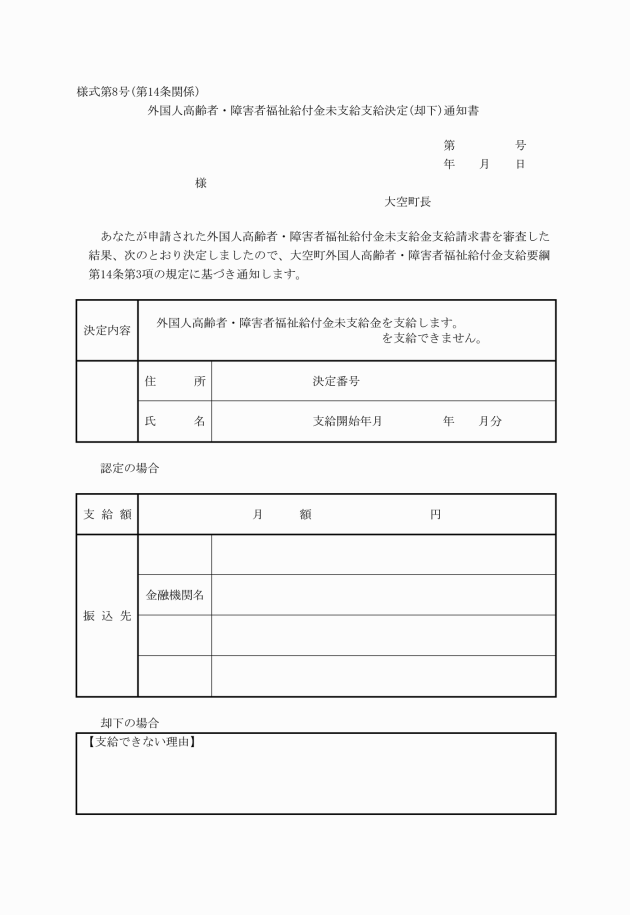

(未支給金の請求及び認定)

第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)があるときは、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金の支給を受けようとする者は、法定相続人を代表し請求するものとし、外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、外国人高齢者・障害者福祉給付金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

附則(平成19年9月20日告示第58号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に外国人登録法第4条の規定により大空町の外国人登録原票に登録されていた者は、改正後の大空町外国人高齢者・障害者給付金支給要綱第3条に規定する大空町に住民登録している者とみなす。