○大空町老人福祉措置費用徴収規則

平成18年3月31日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 やむを得ない事由による措置(第3条・第4条)

第3章 養護の措置(第5条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

第2章 やむを得ない事由による措置

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者

当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者

ア 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

イ 介護保険法第48条第2項に規定する標準負担額(同条第2項に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)

2 町長は、介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は大空町税条例(平成18年大空町条例第55号)で定めるところにより町民税を免除されたものである者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「3万7,200円」とあるのを「2万4,600円」と読み替えてこの規定が適用された場合、保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

(徴収金の納入期限)

第4条 徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

第3章 養護の措置

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第6条 町長は、養護の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した改正区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

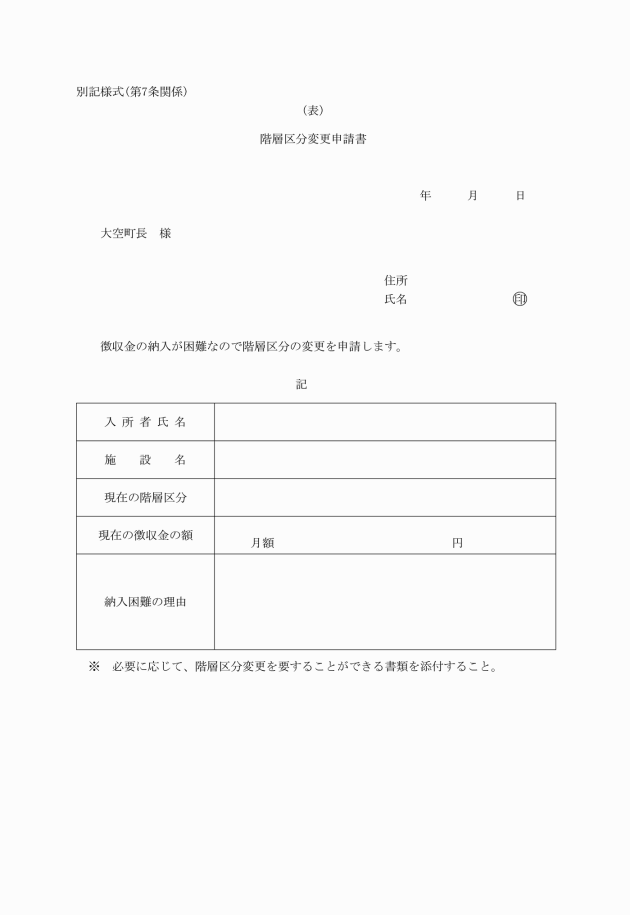

(階層区分の変更)

第7条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

(徴収金の納入期限)

第8条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は養護の委託をした場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

第4章 雑則

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

別表第1(第5条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

| 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |

1 | 270,000円以下 | 0円 |

2 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 |

3 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 |

4 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 |

5 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 |

6 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 |

7 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 |

8 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 |

9 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 |

10 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 |

11 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 |

12 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 |

13 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 |

14 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 |

15 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 |

16 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 |

17 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 |

18 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 |

19 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 |

20 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 |

21 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 |

22 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 |

23 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 |

24 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 |

25 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 |

26 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 |

27 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 |

28 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800円 |

29 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800円 |

30 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400円 |

31 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100円 |

32 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800円 |

33 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400円 |

34 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100円 |

35 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100円 |

36 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100円 |

37 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100円 |

38 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100円 |

39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額 |

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 | ||

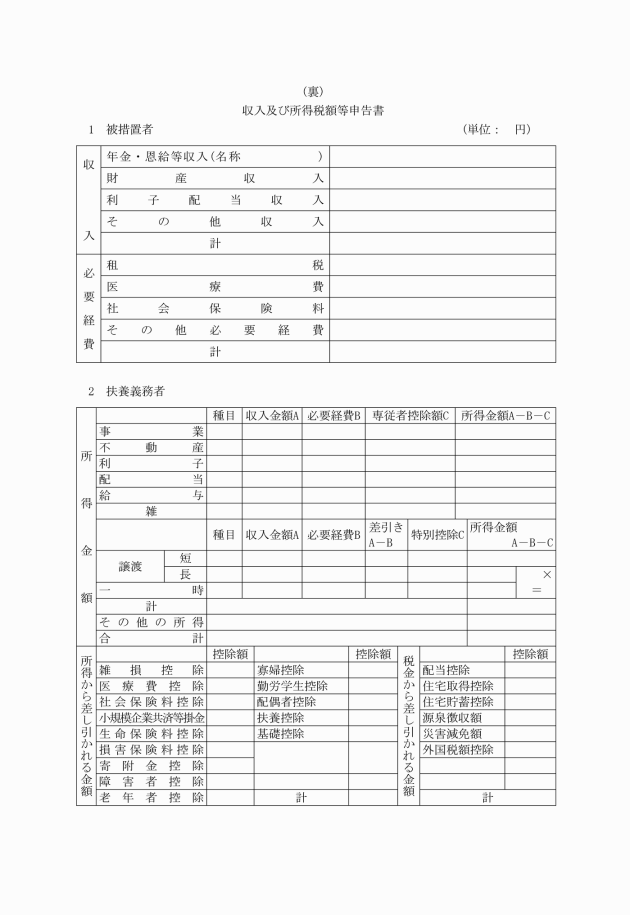

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満の端数は切り捨てる。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第5条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||

A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |

B | A階層を除き当該年度分の町民税非課税の者 | 0円 | |

C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の町民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,000円 |

C2 | 当該年度分の町民税所得割課税 | 3,800円 | |

D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が右の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |

D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 13,500円 | |

D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 18,700円 | |

D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 29,000円 | |

D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 41,200円 | |

D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 54,200円 | |

D7 | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 68,700円 | |

D8 | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 85,000円 | |

D9 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 102,900円 | |

D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 122,500円 | |

D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 143,800円 | |

D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 166,600円 | |

D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 191,200円 | |

D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。