○大空町住居表示実施基準

平成18年3月31日

要領第3号

1 趣旨

「住居表示に関する法律」(昭和37年法律第119号)の主旨に従い、住民生活の利便に供する目的をもって本町市街地地区の住居表示を整備する。

2 住居表示の方法

住居表示の方法は、街区方式によるものとする。

3 町割の方式

町割は原則として街かく式町割形態とする。

4 町の境界

町の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設によって定めるものとし、やむを得ない場合は地番界とする。この場合、境界線は道路、河川等の側線とし、その他の場合は土地の状況によって適宜定める。

5 町(丁目)の形状及び規模

(1) 町の形状は、その境界が複雑に入りくんだり、飛地が生じないよう簡明な境界線をもって区画された一団を形成するよう留意する。

(2) 町の規模は、町の特徴や当該地域の用途、世帯数、家屋に密度、地形等を勘案する。ただし、区域内に学校、公園、運動場、工場等がある場合又はその地域の実情により適宜定める。

6 町名の定め方

(1) 町名はできる限り従来の名称(当該地域における歴史、伝統、文化の上で由緒ある名称を含む。)に準拠して定めることを基本とする。

(2) 新たに町の名称をつける場合は、常用漢字を用い読みやすく簡明なものとする。

(3) 同一の名称又はまぎらわしい類似の名称が生じないようにする。

(4) 町の名称として丁目をつける場合においては、基準点を基準として放射状に整然と配列し、丁目の数はおおむね7丁目程度までとする。

7 基準点

街区符号及び住居番号をつける際の基準点は、JR女満別駅とする。

8 街区割り

(1) 街区は、道路、河川、水路、鉄道等恒久的な施設等によって定めるものとし、やむを得ぬ場合は地番界とする。

(2) 私道によって画する場合においては、当該道路が公衆用道路として利用するもので容易に変更されないものを採用する。

(3) (1)及び(2)により街区を画した場合に、その街区の規模が広く不適当なときは、その街区内の恒久的な施設を利用して画し、また、狭小であるときは、隣接街区と合わせて一街区とする。

9 街区の規模

一街区は、おおむね3,000平方メートル~12,000平方メートル(10戸~30戸程度)とし、学校、公園、運動場、工場等がある場合の街区は適宜定める。

10 街区符号のつけ方

街区符号は数字を用い、基準点に近い街区を起点として、その進路は右回りを原則とするが、実情を勘案し直行又は蛇行等の最適な方法により配列する。

11 住居番号のつけ方

(1) 住居番号は、住居表示台帳として作製される地図に基づいて、次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。

ア 基準点に最も近い街区の角を起点として右回りに街区の境界線を10メートル~15メートル間隔に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つける。

イ 街区の角が曲線の場合は、起点に近い適当な点を定める。

(2) 住居番号は、次の各号に該当する基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

ア 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路に接している場合は、当該出入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号

イ 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号

ウ 基礎番号の間隔に2分の1未満の端数が生じたときは、その部分を直前の間隔に加える一辺精算方式とする。

エ 街区の一辺が鉄道等で区画され、一般通路の出入口に供されていないところについては、基礎番号をつけないことができるものとする。

オ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、町長が主要な出入口又は通路の一つを認定して定める。

カ 建物等の出入口又は道路の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、原則として若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

キ 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても、主要な出入口が面している基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

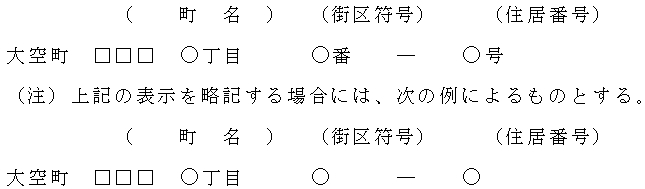

12 住居表示の仕方

住居表示の仕方は、次の例によるものとする。

13 団地及び中高層建物の住居表示の特例

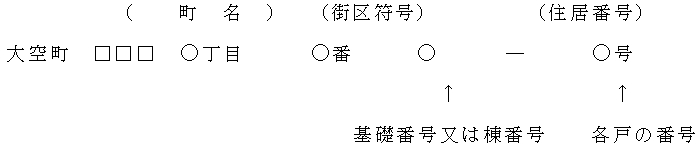

中高層の建物に数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所の用途に供するもの及び倉庫その他の建物としての用途に供することができるもので住居番号をつける必要があるものの住居番号の仕方は、次のとおりとする。

(1) 住居番号のつけ方

ア 建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とあわせて住居番号とする。

イ 一街区の中にある中高層建物について、既に順序よく棟番号がつけられている場合には、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とする。

(2) 住居表示の仕方

住居表示の仕方は、次の例によるものとする。

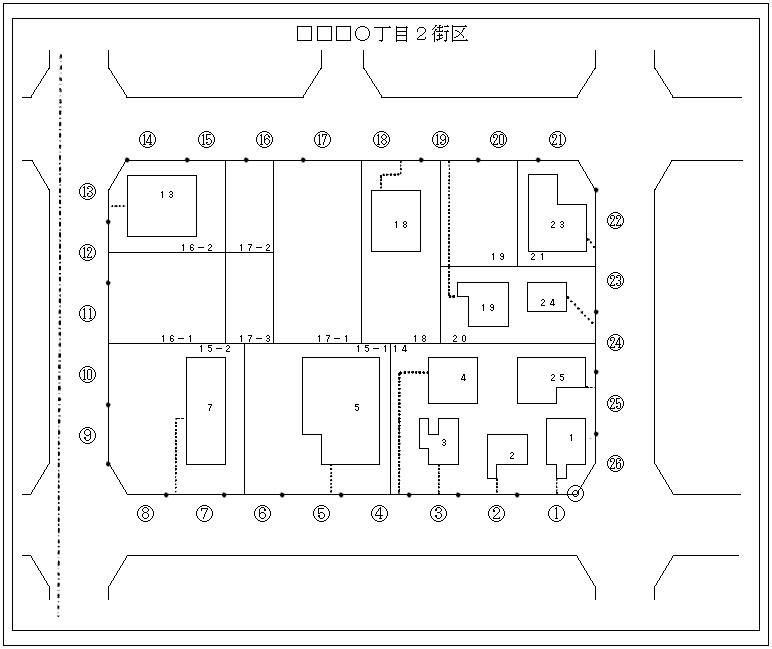

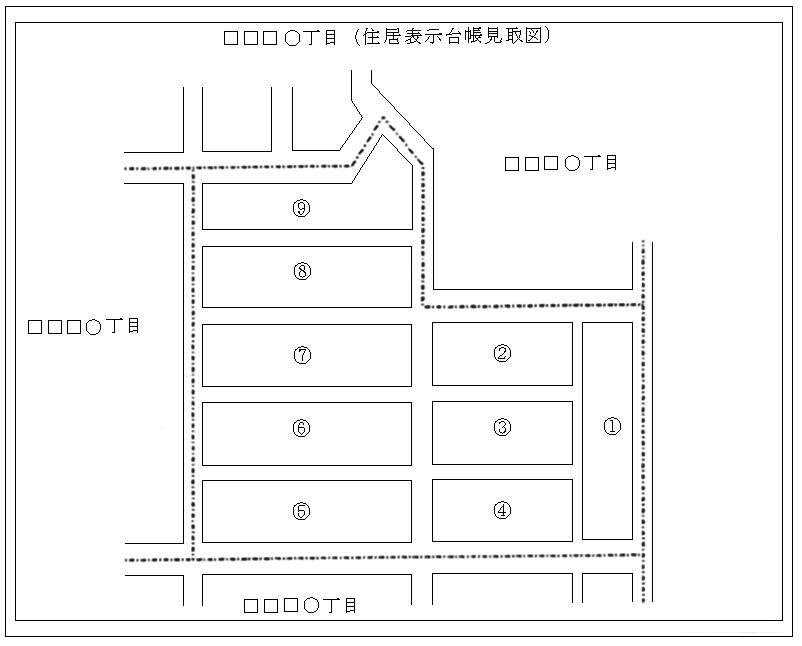

14 住居表示台帳

町は、住居表示実施区域についての正確な地図に基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及び出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成し保管する。

住居表示台帳は、縮尺500分の1によるものとし、縮尺2,500分の1の都市計画図を基礎として街区ごとに作製する。この場合には、各街区の位置図を町単位に作製し、町単位につづられる500分の1の街区の図面の上に添付する。

(別紙1、別紙2)

15 街区表示板、住居番号表示板の設置及び規格

(1) 街区表示板

町の名称及び街区符号を記載した表示板(以下「街区表示板」という。)を設置する場合は、次によるものとする。

ア 表示場所

各街区の角の場所にある建物の適当な箇所にはり付けるか、又は標柱を建て表示板の下端が地上おおむね2メートルとし、歩行者、諸車から対面して見やすいところに事前に所有者の同意を得て設置する。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置とする。

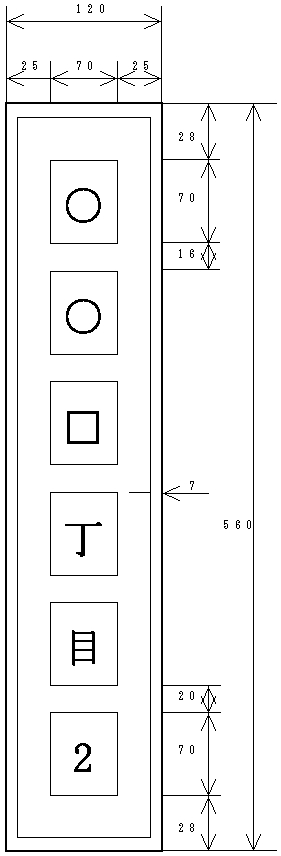

イ 寸法及び表記

寸法は、縦560ミリメートル、横120ミリメートルとし、縦の表記とする。

表記内容は、町名及び街区符号とし、その街区符号のうち「番」の文字は表記しない。

(別紙3)

ウ 文字及び数字の書体

町の名称等に使用する文字の書体は、写真植字の「中角ゴシック体」とし、数字はアラビア数字とし、書体はユニバース、メデュゥムを用いる。

エ 色彩

表示板は2色(1色は地色)をもって構成し、地色は青色、文字数字その他については、白色とする。

オ 材質

街区表示板は、容易に腐朽又は褪色しない材質のものを用いる。

(2) 住居番号表示板

建物等の所有者、管理者又は占有者の住居番号を表示する場合には、次によるものとする。

ア 表示場所

住居表示板は、門柱又は玄関のおおむね2メートルの高さの歩行者から見やすい位置とし、建物所有者から特に要請があれば指示に従うこととする。

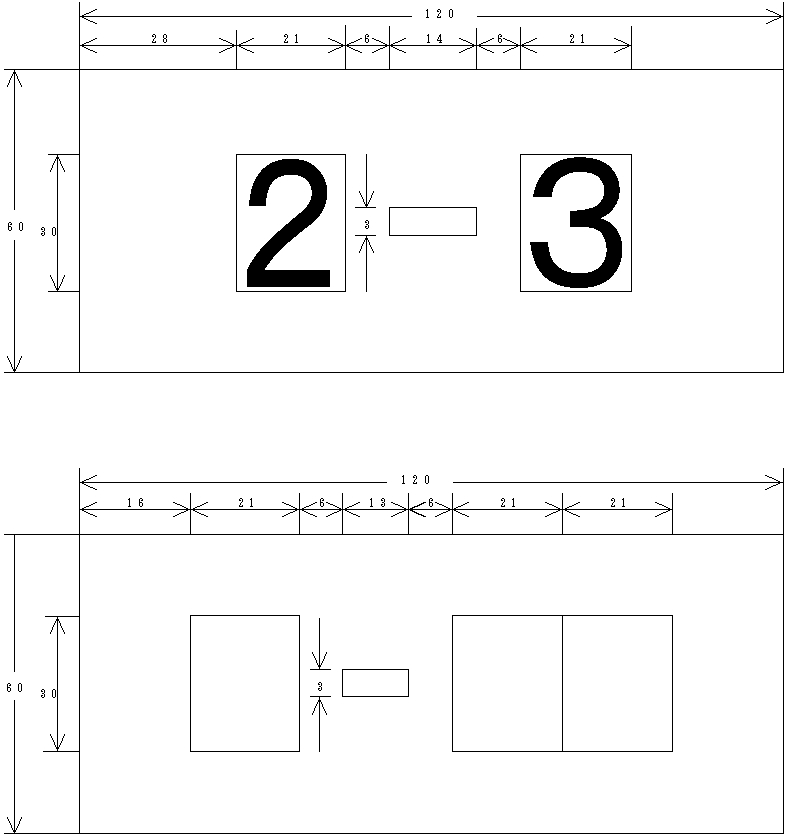

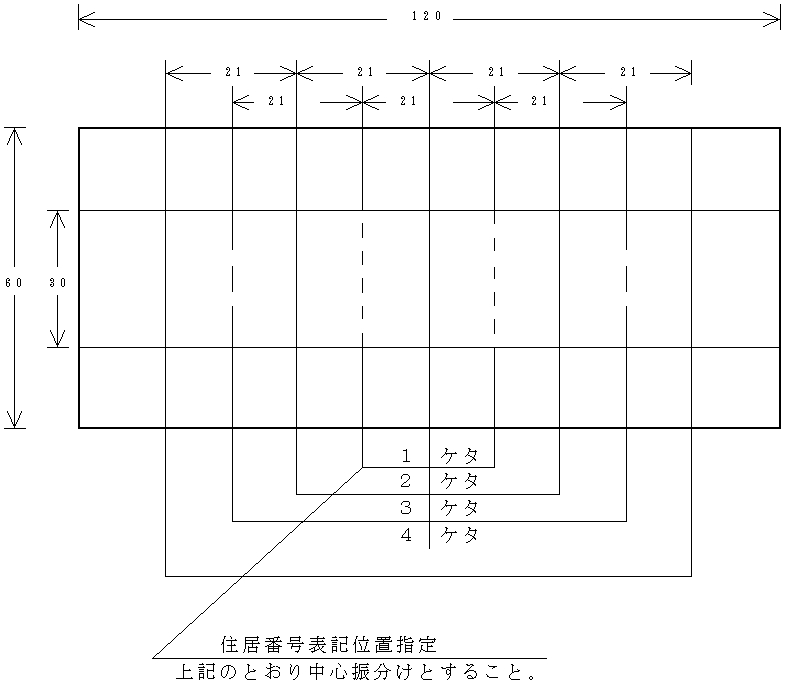

イ 寸法及び表記

住居表示板は、縦60ミリメートル、横120ミリメートル(ただし、中高層建物の場合180ミリメートル)の寸法で横の表記とし、特別大きな建物の場合は、町長の認定によるものとする。

ウ 数字の書体、色彩及び材質

数字の書体、色彩及び材質については、街区表示板の例によるものとする。

(別紙4、別紙5)

別紙1

縮尺 1:500

別紙2

縮尺 1:2,500

別紙3

街区表示板

(注) 1 数字はすべてアラビア数字とする。

2 文字は白で表記し地色は紺とする。

単位 mm

別紙4

住居番号表示板(その1)

単位 mm

別紙5

住居番号表示板(その2)

単位 mm